Extracto del Prólogo:

Es justamente en la producción literaria de Mariátegui, donde se manifiesta con mayor sensibilidad su creación heroica. No es muy común que se resalte el universo literario como parte de su producción teórica y política, por el contrario, se muestra como una etapa “juvenil” de poco valor, de la cual el propio Mariátegui renegó de ella denominándola Edad de Piedra. Para nuestra comprensión, es una etapa fundamental de su vida, en donde su impulso literario se mezclaba con su labor periodística, desde la cual recorría la cotidianidad social limeña, experiencia que lo llevó a tomar conciencia del juego de la “pequeña” y “gran política” oligárquica.

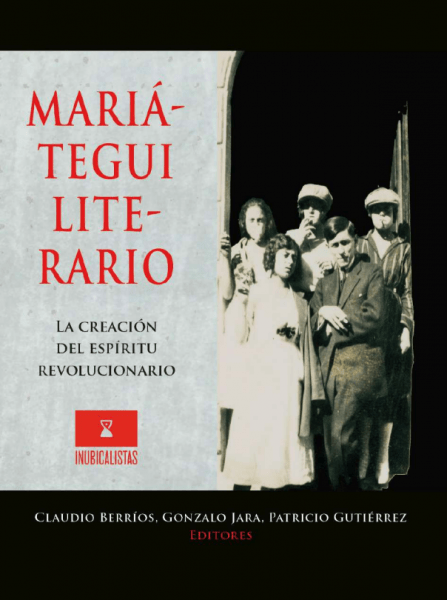

Publicado por: Ediciones Inubicalistas

Año: 2022

Compilación y edición a cargo de: Claudio Berríos, Gonzalo Jara Patricio Gutiérrez

Diagramación y diseño de portada: Rodrigo Arroyo Castro

Portada: José Carlos Mariátegui acompañado de modelos de la Escuela de Arte en Anticoli Corrado, Roma. 1920.

En el 2022 el Archivo Mariátegui organizó la presentación del libro Mariátegui literario. La creación del espíritu revolucionario, el cual fue editado por Claudio Berríos, Gonzalo Jara y Patricio Gutiérrez. El libro incluye dos poemas inéditos, cuentos, obras de teatro y la novela escrita por José Carlos Mariátegui y evidencia «la sensibilidad espiritual» que tenía Mariátegui al momento de escribir.

Puedes revivir la presentación en el siguiente video:

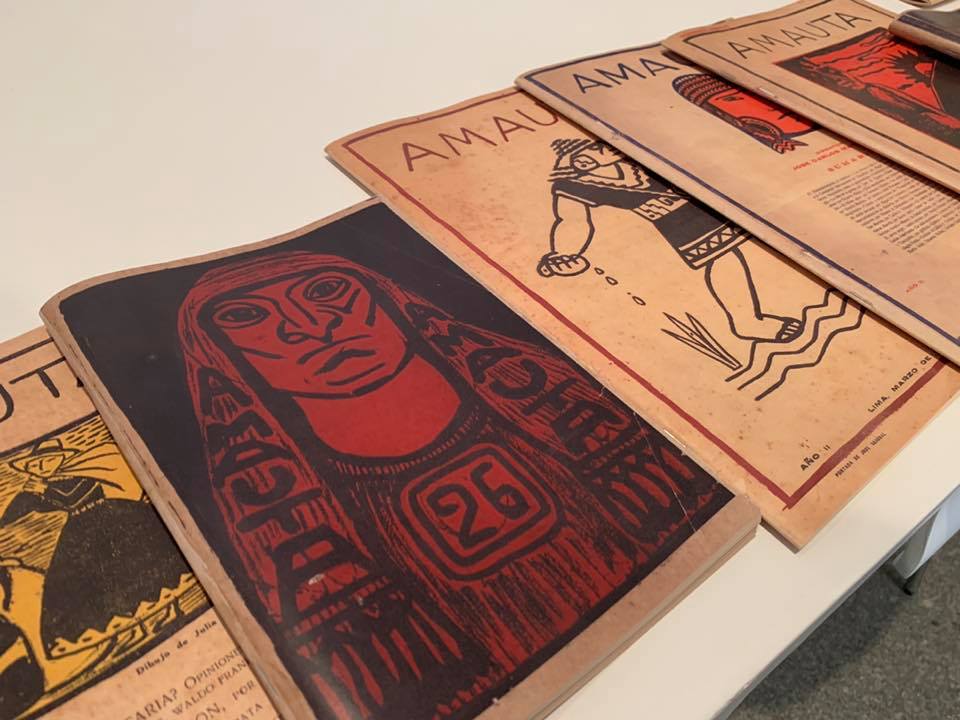

El Ministerio de Cultura del Perú declaró como Patrimonio Cultural de la Nación los 32 números de la revista Amauta que conserva la Biblioteca Nacional del Perú por ser una de las revistas culturales más importantes del Perú y América Latina.

La revista Amauta fue fundada por José Carlos Mariátegui en 1926 y tuvo una influencia y difusión continental, por lo que se reconoce como unas de las publicaciones más resaltantes de la época de vanguardia en América Latina y de mayor continuidad.

A diferencia de muchas otras revistas que germinaron durante dicha época en el continente, Mariátegui concibió Amauta no solo como un proyecto cultural, sino uno ideológico, marcado por las preocupaciones sociales y un compromiso con la realidad indígena, que se reflejaba tanto en su estética como en su relevancia intelectual.

Los temas se articulaban en torno a la cultura, el arte, la sociedad y la política, así como los grandes temas de discusión contemporánea. Si bien el contenido de Amauta, fue central y modular al proyecto, fue necesario articular a una multiplicidad de actores —escritores, intelectuales, artistas, educadores y obreros— y de construir y consolidar redes con diferentes grupos culturales tanto a nivel nacional como internacional, así como un modelo de distribución y de accionistas que permitiera su viabilidad económica.

Pueden revisar y/o descargar los 32 números en nuestro gestor de colecciones:

Fuente: Ministerio de Cultura declara Patrimonio Cultural a la colección completa de la revista Amauta (1926 – 1930). Link https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/696945-ministerio-de-cultura-declara-patrimonio-cultural-a-la-coleccion-completa-de-la-revista-amauta-1926-1930

Antecedentes, modalidades y perspectivas de la lucha

Los motivos del desconcierto

Cómo ha sido planteado

LA POPULARIDAD DEL SR. LEGUÍA

FRENTE A LA ELECCIÓN

Planteada así la situación —cuyos restantes aspectos iremos presentando sucesivamente uno a uno— considerada la irregularidad con que se ha desarrollado el proceso en muchas provincias, apreciado el temor con que se mira la inminencia de las elecciones en Lima, examinados los esfuerzos que se han desarrollado sigilosamente para que estas elecciones no se realicen y contemplada la posibilidad de que a última hora se renueven contundentemente estos esfuerzos, ¿existe razón eficiente para creer que nos encontramos en la hora decisiva y final del proceso? ¿O existe más bien razón para creer que el verdadero proceso no se ha iniciado todavía?

Breve nota explicativa

En el Archivo José Carlos Mariátegui recibimos constantes preguntas y consultas sobre la vida y la obra de José Carlos Mariátegui. Estas son realizadas por diversos motivos e intereses (investigación, estudios, cultura general). Nuestra intención es poder responder de manera concreta en donde no se asuman posturas absolutas y se deje abierto el debate. Algunas de dichas preguntas o consultas muestran el creciente interés y la patente actualidad de Mariátegui. Por ello, no hemos querido dejar pasar una de ellas que consideramos pertinente por el momento histórico que estamos viviendo.

Estimado señor Flores:

Muchas gracias por su consulta, que es un tema muy interesante y poco estudiado.

Lo primero que habría que decir sobre el Mariateguismo, es que como otros ismos, no se trata de una síntesis o cuerpo filosófico que resume, de manera organizada y coherente, las ideas o planteamientos de Mariátegui. Que es el sentido que podrían tener también el marxismo o el cristianismo. Más bien, actualmente, se le entiende como las diversas y múltiples interpretaciones que aquellos que se declaran sus herederos políticos e intelectuales, hace sobre la obra y las ideas de Mariátegui. Éstas pueden ser múltiples. No existe una precisa, exacta o “verdadera”.

Dentro de la izquierda peruana y latinoamericana, que son sus principales intérpretes, hay versiones diversas: estalinista, trotskista, maoísta, por ejemplo. Fuera de la izquierda hay otras como la nacionalista o la aprista. Una situación muy actual es que algunas organizaciones políticas que se declaran de izquierda e, incluso, utilizan la fraseología marxista, realmente esconden una concepción nacionalista de Mariátegui. El historiador Alberto Flores Galindo señalaba que estas múltiples interpretaciones eran como “megáfonos” que utilizaban las ideas de Mariátegui para sustentar sus planteamientos particulares.1

Lo segundo es que históricamente han existido varios “mariateguismos”. Los más conocidos e importantes son tres.

a) El “Mariateguismo” de los años treinta del siglo XX.

Tras la muerte de Mariátegui en abril de 1930, el Partido Socialista se convierte en Partido Comunista, bajo la dirección de Eudocio Ravines y con el respaldo de la Tercera Internacional o Comintern, un organismo internacional fundado en la Rusia soviética en 1921. Mariátegui tuvo discrepancias con la Comintern por lo que el Partido Comunista realizó una “interpretación” sobre las ideas de Mariátegui y el papel que cumplió en la fundación del partido. Aquí “Mariateguismo” (o “Amautismo”) era sinónimo de una concepción intelectual de la pequeña burguesía que tuvo flagrantes errores de interpretación sobre la realidad peruana y las tareas del partido. En esa dirección, Mariátegui fue reducido de fundador del partido a la calidad de “precursor”.2

b) El “Mariateguismo” de los años setenta del siglo XX.

Durante la dictadura militar que aplicó un programa de reformas estructurales nacionalistas, encabezada por el general Juan Velasco Alvarado, los partidos de la izquierda marxista en sus diversas expresiones, señaladas anteriormente, tuvieron un crecimiento y desarrollo importante. Su actividad política al interior de los movimientos sociales (obrero, campesino, barrial, estudiantil) los llevaron a competir por su influencia al interior de estos. Es decir, establecer a través del debate político-ideológico, qué partido representaba no solo al verdadero marxismo-leninismo, sino al verdadero partido fundado por Mariátegui. Cada uno consideraba que si eran el verdadero partido de Mariátegui, automáticamente, representaban sus “verdaderos” planteamientos e ideas. Este debate se desarrolló a lo largo de la década, pero tuvo su momento culminante a través del semanario Amauta y la revista Marka, entre diciembre de 1979 y abril de 1980. Una selección de este debate se publicó en: El Debate sobre la Izquierda Nacional.3

c) El “Mariateguismo” de los años ochenta del siglo XX.

Una de las consecuencias de ese debate fue la fundación de un partido “mariateguista” llamado Partido Unificado Mariáteguista. Este partido fue el resultado de la unificación de tres partidos: Partido Comunista Revolucionario (PCR, liderado por Manuel Dammert), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR, liderado por Carlos Tapia) y Vanguardia Revolucionaria (VR, liderado por Javier Díez Canseco). También se incorporaron militantes de izquierda sin adscripción partidaria previa. El proceso de debate y de organización de la unificación se inició en 1983 y concluyó con el Congreso de Fundación del PUM en octubre de 1984. Simbólicamente, en el mismo mes de la fundación del Partido Socialista de Mariátegui.

La fundación del PUM originó un nuevo debate acerca del “Mariateguismo”, el cual fue interpretado como un “marxismo nacional” o “el marxismo aplicado a la realidad peruana”. En él participaron principalmente los partidos políticos marxistas que formaban parte del frente político Izquierda Unida (IU), fundado en 1980 y liderado por Alfonso Barrantes Lingán, quién también se identificaba como mariateguista pero no compartía los planteamientos del PUM.

Este mariateguismo partidario sufrió una severa crisis cuando, como consecuencias de las discrepancias internas, tanto el PUM como IU se dividieron. El primero en 1988 y el segundo en 1989. Y aunque formalmente siguieron existiendo durante la década de los noventa, su presencia e influencia era prácticamente nula.

Finalmente, como consecuencia de lo señalado, plantear una lectura de los 7 ensayos a partir del Mariateguismo o de su desarrollo, no es posible. Primero, porque como ya señalé, el Mariáteguismo no es un cuerpo ordenado, cerrado y coherente de ideas que exista de manera abstracta al margen de la historia. No es una “herramienta” (como una sierra o un martillo) que pueda ser asida y usada (o aplicada) para interpretar la realidad. Por algo Mariátegui tituló su libro como “ensayos de interpretación” e insistió que su obra no estaría acabada mientras viviera y pudiera volver una y otra vez sobre estos mismos temas.

Mas bien, los 7 ensayos es un libro para la polémica, el debate y la elaboración de propuestas de acción política. Podemos partir de Mariátegui, inspirarnos en su obra, pero la interpretación y la transformación del mundo actual es tarea nuestra.

Espero haber resuelto en parte a sus consultas. Si tuviera alguna otra, no dude en escribirnos.

Saludos,

Ricardo Portocarrero Grados

Co-director del Archivo Mariátegui

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

Curso de lectura de la revista Amauta. Tercer ciclo: números 21 a 32 (febrero 1929 - setiembre 1930)

Acerca del curso

Continuando con el ciclo desarrollado entre junio y julio, y noviembre y diciembre del 2020, en el cual leímos los veinte primeros números de la revista (septiembre 1926 – enero 1929), ahora revisaremos las ediciones correspondientes a los doce últimos números.

Utilizando los recursos del Archivo José Carlos Mariátegui, el curso pretende ser un ejercicio colectivo de lectura de la revista Amauta. Al igual que en los primeros ciclos, se prestará especial atención al trabajo de director y editor de José Carlos Mariátegui.

Asimismo, se dialogará con invitados nacionales e internacionales sobre algunos de los temas que aparecen en esta última etapa de la revista. Finalmente, se hará especial énfasis en los tres últimos números aparecidos tras la muerte de José Carlos Mariátegui, bajo la dirección de Ricardo Martínez de la Torre.

Modalidad

El curso se desarrollará de manera gratuita vía online. Será transmitido por la página de Facebook del Archivo José Carlos Mariátegui y del Museo José Carlos Mariátegui. No requiere inscripción previa.

Programa

- Sesión 1: Martes, 19 de abril

- Sesión 2: Martes, 26 de abril

- Sesión 3: Martes, 03 de mayo

- Sesión 4: Martes, 10 de mayo

Dirigido a

Público en general que cuente con el tiempo y disposición para poder teorizar y conocer sobre los contenido de la revista Amauta

Lecturas del curso

Todas las lecturas del curso las puedes encontrar en el siguiente link

Información Adicional

Información Adicional

Si deseas revivir nuevamente la primera y segunda parte del curso: Amauta: el itinerario de una invención, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube Archivo Mariátegui y visitar nuestra página donde podrás encontrar los materiales lectivos que se usaron.

Todas las sesiones de esta tercera parte quedarán grabadas en nuestra página de Facebook y subidas posteriormente al canal de Youtube. Los materiales que serán usados en las sesiones los pueden encontrar en nuestro gestor de revistas y periódicos.

Este curso es una iniciativa del Archivo José Carlos Mariátegui en colaboración con el Museo José Carlos Mariátegui

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

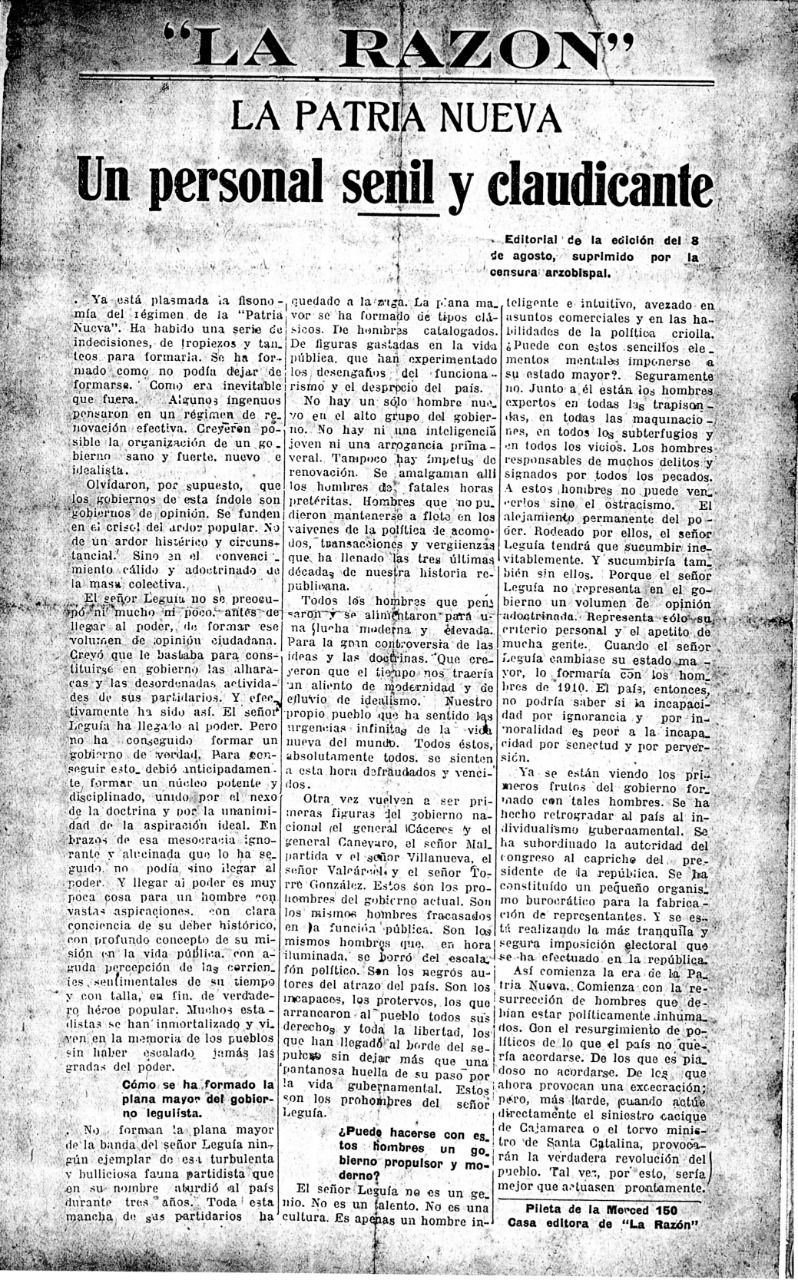

La Patria Nueva

Un personal senil y claudicante

(*) Editorial de la edición del 8 de agosto [ de 1919], suprimido por la censura arzobispal.

Ya está plasmada la fisonomía del régimen de la «Patria Nueva». Ha habido una serie de indecisiones, de tropiezos y tanteos para formarla. Se ha formado como no podía dejar de formarse. Como era inevitable que fuera. Algunos ingenuos pensaron en un régimen de renovación efectiva. Creyeron posible la organización de un gobierno sano y fuerte, nuevo e idealista.

Olvidaron, por supuesto, que los gobiernos de esta índole son gobiernos de opinión. Se funden en el crisol del ardor popular. No de un ardor histérico y circunstancial. Sino en el convencimiento cálido y adoctrinado de la masa colectiva.

El señor Leguía no se preocupó ni mucho ni poco, antes de llegar al poder, de formar ese volumen de opinión ciudadana. Creyó que le bastaba para constituirse en gobierno las alharacas y las desordenadas actividades de sus partidarios. Y efectivamente ha sido así. El señor Leguía ha llegado al poder. Pero no ha conseguido formar un gobierno de verdad. Para conseguir esto debió anticipadamente formar un núcleo potente y disciplinado, unido por el nexo de la doctrina y por la unanimidad de aspiración ideal. En brazos de esa mesocracia ignorante y alucinada que lo ha seguido no podía sino llegar al poder. Y llegar al poder es muy poca cosa para un hombre con vastas aspiraciones, con clara conciencia de su deber histórico con profundo concepto de su misión en la vida pública con aguda percepción de las corrientes sentimentales de su tiempo y con talla, en fin de verdadero héroe popular. Muchos estadistas se han inmortalizado y viven en la memoria de los pueblos sin haber escalado jamás las gradas del poder.

Cómo se ha formado la plana mayor del gobierno leguiísta

No forman la plana mayor de la banda del señor Leguía ningún ejemplar de esta turbulenta y bulliciosa fauna partidista que en su nombre aturdió al país durante tres años. Toda esta mancha de sus partidarios ha quedado a la zaga. La plana mayor se ha formado de tipos clásicos. De hombres catalogados. De figuras gastadas en la vida pública que han experimentado los desengaños del funcionarismo y el desprecio del país.

No hay un solo hombre nuevo en el alto grupo del gobierno. No hay ni una inteligencia joven ni una arrogancia primaveral. Tampoco hay ímpetus de renovación. Se amalgaman allí los hombres de fatales horas pretéritas. Hombres que no pudieron mantenerse a flote en los vaivenes de la política de acomodos, transacciones y vergüenzas que ha llenado las tres últimas décadas de nuestra historia república.

Todos los hombres que pensaron y se alimentaron para una lucha moderna y elevada. Para la gran controversia de las ideas y las doctrinas. Que creyeron que el tiempo nos traería un aliento de modernidad y de efluvio de idealismo. Nuestro propia pueblo que ha sentido las urgencias infinitas de la vida nueva del mundo. todos estos absolutamente todos se sienten a esta hora defraudados y vencidos.

Otra vez vuelven a ser primeras figuras del gobierno nacional el general Cáceres y el general Canevaro, el señor Malpartida y el señor Villanueva, el señor Valcárcel y el señor Torre González. Estos son los pronombres del gobierno actual. Son los mismos hombres que en hora iluminada se borró del escalofón político. Son los negros autores del atraso del país. Son los incapaces, los protervos, los que arrancaron al pueblo todos sus derechos y toda la libertad, los que han llegado al borde del sepulcro sin dejar más que una pantanosa huella de su paso por la vida gubernamental. Esos son los pronombres del señor Leguía.

¿Puede hacerse con estos hombres un gobierno propulsor y moderno?

El señor Leguía no es un genio. No es un talento. No es una cultura. Es apenas un hombre inteligente e intuitivo, avezado en asuntos comerciales y en las habilidades de la política criolla. ¿Puede con estos sencillos elementos mentales imponerse a su estado mayor?. Seguramente no. Junto a él están los hombres expertos en todas las trapisondas, en todas las maquinaciones, en todos los subterfugios y en todos los vicios. Los hombres responsables de muchos delitos y signados por todos los pecados. A estos hombres no puede vencerlos sino el ostracismo. El alejamiento permanente del poder. Rodeado por ellos, el señor Leguía tendrá que sucumbir inevitablemente. Y sucumbirla también sin ellos. Porque el señor Leguía no representa en el gobierno un volumen de opinión adoctrinada. Representa solo su criterio personal y el apetito de mucha gente. Cuando el señor Leguía cambiase su estado mayor, lo formaría con los hombres de 1910. El país, entonces, no podría saber si la incapacidad por ignorancia y por inmoralidad es peor a la incapacidad por senectud y por perversión.

Ya se están viendo los primeros frutos del gobierno formado con tales hombres. Se ha hecho retrogradar al país al individualismo gubernamental. Se ha subordinado la autoridad del congreso al capricho del presidente de la república. Se ha constituido un pequeño organismo burocrático para la fabricación de representantes. Y se está realizando la más tranquila y segura imposición electoral que se han efectuado en la república.

Así comienza la era de la Patria Nueva. comienza con la resurrección de hombres que debían estar políticamente inhumados. Con el resurgimiento de políticos de lo que el país no quería acordarse. De los que es piadoso no acordarse. De los que ahora provocan una excecración; pero, más tarde cuando actúe directamente el siniestro cacique de Cajamarca o el torno ministro de Santa Catalina, provocarán la verdadera revolución del pueblo. Tal vez, por esto, sería mejor que actuasen prontamente.

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

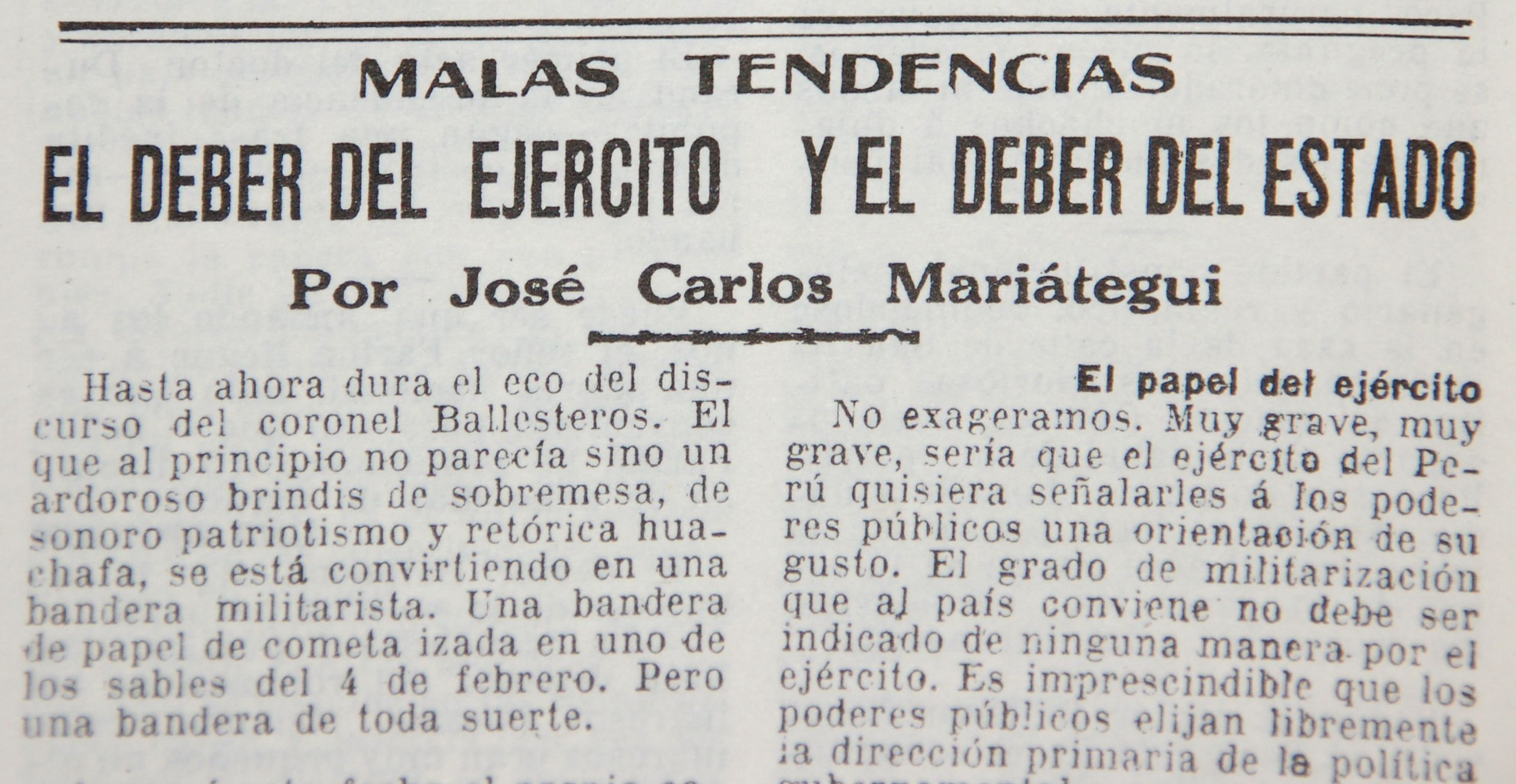

Por José Carlos Mariátegui (*)

Hasta ahora dura el eco del discurso del coronel Ballesteros. El que al principio no parecía sino un ardoroso brindis de sobremesa, de sonoro patriotismo y retórica huachafa, se está convirtiendo en una bandera militarista. Una bandera de papel de cometa izada en uno de los sables del 4 de febrero. Pero una bandera de toda suerte.

Acaso a esta fecha el propio coronel Ballesteros se ha asustado de su obra. Probablemente jamás se le ocurrió que su estribillo de los cañones llegase a conmover la república y a darle a él –profesional estudioso y sosegado– trazas de caudillo y síntomas de héroe.

Y quiera Dios que así sea. Porque si el coronel Ballesteros, en vez de un hombre modesto e ingenuo, como nosotros lo suponemos, es un hombre calculador y redomado, tendremos en el retablo de la política criolla a la mas peligrosa figura que podría aparecer en él. Tanto que un buen optimismo nuestro consiste en creer que el coronel Ballesteros no ha medido ni valorizado previamente la trascendencia de sus palabras sino que las ha dicho como se las ha dictado el corazón. Pues en esto reside lo indispensable para la tranquilidad y bienandanza nacionales. En que el discurso del coronel Ballesteros haya sido cosa del corazón y no de la cabeza.

El papel del ejército

No exageramos. Muy grave, muy grave, sería que el ejército del Perú quisiera señalarles a los poderes públicos una orientación de su gusto. El grado de militarización que al país conviene no debe ser indicado de ninguna manera por el ejército. Es imprescindible que los poderes públicos elijan libremente la dirección primaria de la política gubernamental.

Un jefe militar que se pone de pie, delante de un auditorio militar también para manifestar que hay que recomendarle al congreso que haga esto y que hay que quejarse de que no haya hecho aquello es, por eso, un jefe a quien se tiene que mirar como una amenaza.

¿Persigue popularidad? ¿Quiere grangearse unos cuantos aplausos? ¿Busca tales o cuáles felicitaciones? Entonces es un jefe que no se conforma con la normalidad de su existencia profesional. Es un jefe que ambiciona mayores órbitas de figuración. ¿Pretende únicamente que los poderes públicos sepan lo que el ejército apetece y trata de presionar a esos poderes públicos en un sentido dado. Es un jefe que enamorado de una convicción, acertada o no, aspira a imponerla al Estado. Siempre es, pues, un jefe cuya conducta no se encarrila dentro del rol austero del ejército.

Habrá quienes se pregunten: –¿Luego un militar carece del mismo derecho que cualquier otro ciudadano para emitir públicamente sus ideas? Les responderemos, naturalmente, que sí. En todo país el militar no puede obrar como cualquier ciudadano. Es un ciudadano inhabilitado por su función para el amplio ejercicio de sus derechos políticos. Los militares no pueden celebrar mitines, no pueden demandar la guerra ni oponerse a ella, no pueden votar, no pueden afiliarse a ningún partido político. Su libertad individual está cohibida y su libertad colectiva anulada. No por capricho su misión es llamada misión de sacrificio y su carrera es llamada carrera de abnegación.

El fundamento de esta condición particular de los militares está universalmente sancionado. Luis Araquistain lo definía brillantemente, no hace mucho, a propósito de las juntas de defensa constituidas por lo oficiales y los sargentos españoles. Araquistain les negaba a los militares la capacidad para sindicarse que les otorgaba a todos los funcionarios del Estado. Y se basaba en que la fuerza de los militares debe ser, al mismo tiempo, su debilidad. El estado, efectivamente, al darles esa fuerza les prohibe que usen de ella en su favor. Y los militares deben abstenerse de toda actitud de alcance político porque cualquier actitud suya, por tranquila que sea, entraña siempre una coacción, en virtud de la fuerza que la respalda. Esto es lo que hace censurable el discurso del coronel Ballesteros y lo que haría consternador que ese discurso obtuviese muestras de apoyo y de simpatía del ejército.

Los partidos, los grupos, los bandos políticos, que luchan por el predominio de sus sistemas y de sus conceptos, deben ser los que estudien y resuelvan si el Perú adopta o no una orientación militarista. Los militares, si tiene una noción sana de su verdadero papel, no deben intervenir en ese debate. No puede tolerarse que opinen sobre algo de tanta importancia en la marcha de la nación. Absolutamente, no. Podría tolerarse talvez que opinasen acerca de la ubicación del palacio arzobispal. Su concurrencia al debate público en este caso no sería tampoco cuerda, pero sería siquiera inofensiva. Daría risa; pero no daría miedo. Sería una bobada. Pero no sería un peligro.

Además el militarismo es aquí un error.

Ahora bien. No es solo que el ejército no deba insinuar ni marcar la dirección sustantiva del Estado. Es mucho más aún. Es también que esa orientación no debe ser en el Perú una orientación militarista.

Resulta, por consiguiente, que la presión militar para que el país se militarizarse no sería mala únicamente por ser presión militar. Sería mala, además, por tender a que el país se militarizase. Nos colocaría delante de un medio malo y de una finalidad peor. Y así, ni aun podíamos tener el consuelo de que, hablando como de costumbre un lenguaje de refranes y aforismos, nos dijésemos una vez más que «el fin justifica los medios».

El país tiene que cuidar de su defensa armada. Pero debe hacerlo dentro de la proporción de sus recursos económicos. No sería sensato que el Estado abrumase de guerra exagerado o que adquiriese deudas comprometedoras de su crédito para repletar los parques militares de esos cañones, fusiles y halas que han obsesionado al coronel Ballesteros.

Ningún Estado debe mostrarse, en verdad, más parco y discreto que el Estado peruano en esfuerzos militares. Todo lo niega aptitud de Estado militar y nada le indica conveniencia de serlo. Un motivo no más podríamos tener para acentuar intensa y denodadamente nuestra militarización; el anhelo de la revancha contra Chile. Unicamente este romántico sentimiento de reivindicación podría conducirnos a armarnos y pertrecharnos a cualquier costo. Y ya andamos casi unánimamente convencidos de la ineficacia de todo revanchismo.

Chile tendrá siempre, mientras nos dure el ardimiento revanchista, un poder bélico superior al nuestro. Cuando nosotros, mediante un sacrificio, compremos un barco, Chile, sin sacrificio alguno, podrá comprar tres. Y es que Chile no solo es un país más rico que el Perú. Es, al mismo tiempo, un país que se preocupa más que el Perú de mejorar su riqueza. Y es más fuerte que el Perú porque es más rico.

Luego ni aún el revanchismo puede inducirnos a adoptar una orientación militarista. Claramente miramos que la riqueza y no las armas nos dará algún día la codiciada superioridad sobre Chile.

Política de trabajo y no política de apertrechamiento es, pues, la que aquí nos hace falta. Política de trabajo y también política de educación. Que se explote nuestro territorio y que se acabe con nuestro analfabetismo y tendremos entonces dinero y soldados para la defensa del territorio peruano.

Pobres, descamisados y hambrientos, ¿cómo va a ser posible que pensemos en una gran escuadra ni en un buen ejército? Nos pareceríamos como nación a un hombre que gastase en armas el dinero que debía gastar en pan y que invirtiese en ejercitarse en la esgrima el tiempo que debía invertir en ganar dinero.

No podemos tener ejército aún

Hay mucho más todavía. Carecemos de espíritu militar. Nuestro pueblo no es un pueblo militar. Y a nadie se le ocurrirá aconsejarnos que improvisemos el espíritu militar que nos falta.

La gran mayoría de los peruanos, los tres millones de indios embrutecidos y esclavizados y de las sierras, no posee noción de la patria. Y, sin embargo, de esa masa aborigen inconsciente, habremos de extraer en un caso de guerra el ejército que nos defienda.

Contemplemos ahora mismo nuestro ejército y digámonos si es realmente un ejército y digámonos si es realmente un ejército. Analizándolo rápidamente notaremos que la tropa es compuesta por los indios coercitivamente enrolados. Esos indios no aman ni estiman su condición de soldados. La aborrecen. Se hallan siempre en el umbral de la deserción.

La oficialidad está compuesta en un noventa por ciento, por gente llevada a la escuela militar una veces por la miseria del medio y otras veces por el fracaso personal. La vocación militar apenas si asoma de raro en raro. Para comprobarlo basta con reparar en que, mientras en otro países la aristocracia puebla los colegios militares entre nosotros, los jóvenes «decentes» burlan la conscripción. Y en que hasta hace muy poco los severos padres de familia «metían» en la escuela militar al hijo más desalmado, jaranista y bribón. La escuela militar era para ellos una especie de escuela correccional donde «a punta de palo» eran enmendado los muchachos de mala índole y deshonestas travesuras(*).

No podemos tener, pues un ejército verdadero. Los peruanos no quieren ser soldados. Si aumentamos nuestros efectivos no será, evidentemente que hemos concentrado más soldados en nuestros cuarteles. Será que hemos concentrado más indios cogidos a lazo por subprefectos y gendarmes.

No debemos entonces engañarnos

No huyamos de la verdad por fea y amarga que sea. Antes bien busquémosla para dirigir nuestros pasos conforme a lo que ella nos diga. Busquémosla aunque nos diga que no somos un pueblo militar y queramos serlo. Aunque nos diga que carecemos de ejército y queramos comprarle mil cañones. Aunque nos diga que nos hace falta desarrollo económico y queramos apertrechamiento bélico.

Desde hace un siglo aproximadamente consumimos nuestra energía en mantener nuestras milicias. Por el lujo de querer ser fuertes y marciales nos hemos olvidado de la necesidad de ser trabajadores y ricos. El pueblo, paupérrimo y miserable, ha vivido para alimentar un ejército. Y, a costa de todo estos, no contamos hoy con un ejército siquiera. Apena si hemos formado una burocracia más o menos bien comida y más o menos mal encaminada.

Y en vez de pensar en acuartelar soldados pensemos en formarlos. Ya vendrá el día que los acuertelemos. Si para nuestra felicidad es preciso que venga.

Fuente: Mariátegui, José Carlos (1918). Malas tendencias. El deber del ejército y el deber del estado. Nuestra Época, 2, p.4-5

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

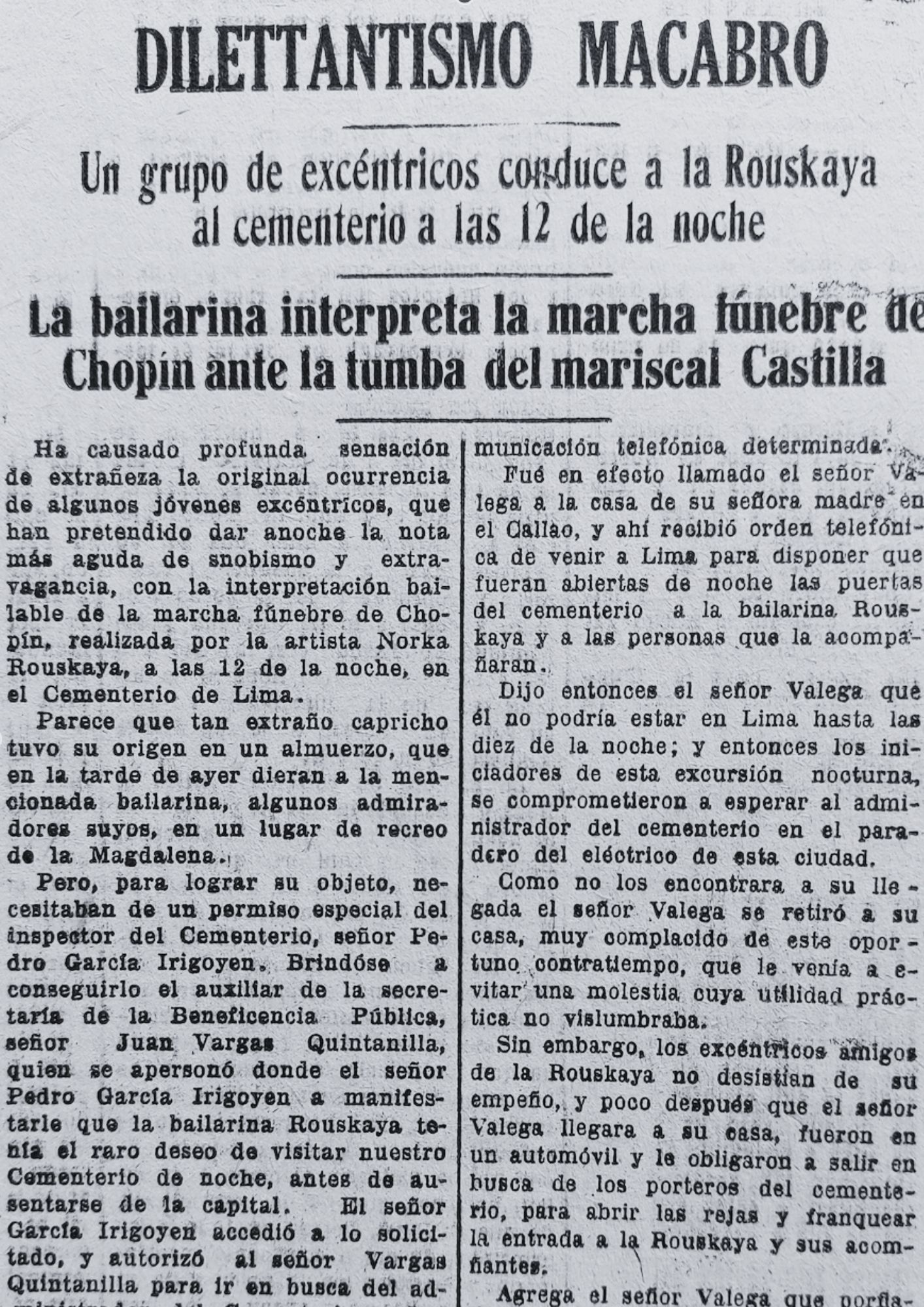

Un grupo de excéntricos conduce a Rouskaya al cementerio a las 12 de la noche

La bailarina interpreta la marcha fúnebre de Chopin ante la tumba del mariscal Castilla

Ha causado profunda sensación de extrañeza la original ocurrencia de algunos jóvenes excéntricos, que han pretendido dar anoche la nota más aguda de snobismo y extravagancia, con la interpretación bailable de la marcha fúnebre de Chopin, realizada por la artista Norka Rouskaya, a las 12 de la noche, en el Cementerio de Lima.

Parece que tan extraño capricho tuvo su origen en un almuerzo, que en la tarde de ayer dieran a la mencionada bailarina, algunos admiradores suyos, en un lugar del recreo de la Magdalena.

Pero, para lograr su objeto, necesitaban de un permiso especial del inspector del Cementerio, señor Pedro García Irigoyen. Brindose a conseguirlo el auxiliar de la secretaría de la Beneficiencia Pública, señor Juan Vargas Quintanilla, quien se apersonó donde el señor Pedro García Irigoyen a manifestarle que la bailarina Norka Rouskaya tenía el raro deseo de visitar nuestro Cementerio de noche, antes de ausentarse de la capital. El señor García Irigoyen accedió a lo solicitado, y autorizó al señor Vargas Quintanilla para ir en busca del administrador del Cementerio, señor Juan Valega, con el objeto de que facilitara el ingreso de Rouskaya y sus acompañantes a altas horas de la noche.

Con el inspector del Cementerio

Hoy, a las 2 de la tarde, entrevistamos en su domicilio de la calle de San José, al señor Pedro García Irigoyen, miembro de la Beneficencia Pública de Lima e Inspector del Cementerio General; e interrogado por nosotros acerca de la intervención que había tenido en la apertura de aquel establecimiento en altas horas de la noche para que lo visitara la bailarina Norka Rouskaya, nos dijo lo siguiente:

– Ayer, a las ocho y media de la noche, en circunstancias en que estaba comiendo, se me anunció la visita del señor Juan Vargas Quintanilla, oficial primero de la secretaría de la beneficencia, quien presentándome al señor Carlos Mariátegui, me rogó que concediera permiso para que Norka Rouskaya pudiera visitar de noche el cementerio, con el objeto de llevar de Lima una impresión original. Le manifesté mi extrañeza por esta petición, y él insistió en su demanda, rogándome que accediera. Entonces le puse por condición que, como garantía de que no se realizaría ningún acto censurable en este sitio sagrado, fuera el mismo en persona acompañando a la Rouskaya y además el administrador del cementerio señor Valega a quien di por teléfono las instrucciones necesarias. Si yo siquiera hubiera sospechado, que la Rouskaya iba a danzar sobre las tumbas, no solo habría negado el permiso solicitado, sino que habría reconvenido al señor Vargas Quintanilla, quien, debo decirlo, ha sorprendido en este caso mi buena fe.

Con el señor Mariátegui

El señor José Carlos Mariátegui estuvo esta mañana, a las diez, en esta imprenta y nos manifestó que era cierto que anoche, después de las doce, había visitado el cementerio en compañía de algunos amigos y de Norka Rouskaya, pero que en esa visita no se había realizado ningún acto que pudiera significar una profanación; que lo que ellos había querido es recoger una impresión intensa y que, al efecti, rogaron a la bailarina que adoptara algunas actitudes artísticas, mientras un músico ejecutaba entre la penumbra la «Marcha fúnebre de Chopin».

Agregó el señor Mariátegui que la interpretación de Norka fue tan impresionante, que los guardas del cementerio, que presenciaban esta escena, huyeron llenos de terror, creyendo que la artista era un fantasma que había surgido de las tumbas…

Repito –concluyó el señor Mariátegui– que ni en la artista Rouskaya ni en ninguno de los que la indugimos a realizar ese acto hubo, ni por asomo, la intención de profanar el cementerio ni de hacer mofa de la muerte.

Con el Administrador del Cementerio

Hablando con el señor Juan Valega hemos podido averiguar que ayer en la tarde fueron varios jóvenes –entre ellos el auxiliar de la secretaría de la Beneficencia– a su casa inquiriendo por él. Como en esos momentos se hallara ausente el señor Valega, se retiraron los solicitantes sin expresar el objeto de la visita. Poco después era llamado por teléfono, a nombre del inspector del cementerio, con carácter urgente; por lo que una hijita del señor Valega, manifestó que su señor padre se hallaba en esos momentos en el Callao, y que podían llamarle […]

Fue en efecto llamado el señor Valega a la casa de su señora madre en el Callao, y ahí recibió orden telefónica de venir a Lima para disponer que fueran abiertas de noche las puertas del cementerio a la bailarina Rouskaya y a las personas que la acompañaran.

Dijo entonces el señor Valega que él no podría estar en Lima hasta las diez de la noche; y entonces los iniciadores de esta excursión nocturna, se comprometieron a esperar al administrador del cementerio en el paradero del eléctrico de esta ciudad.

Como no los encontrara a su llegada el señor Valega se retiró a su casa, muy complacido de este oportuno contratiempo, que le venía a evitar una molestia cuya utilidad práctica no vislumbraba.

Sin embargo, los excéntricos amigos de la Rouskaya no desistían de su empeño, y poco después que el señor Valega llegara a su casa, fueron en un automóvil y le obligaron a salir en busca de los porteros del cementerio, para abrir las rejas y franquear la entrada a la Rouskaya y sus acompañantes.

Agrega el señor Valega que porfiadamente insistió para que esa visita fuera postergada hasta el día de hoy, porque la hora le parecía inoportuna; pero como se le objetara que la Rouskaya debía hoy embarcarse para el extranjero, y que por esa razón se había solicitado permiso especial del señor inspector del cementerio, él no tuvo más remedio que obedecer la orden de su superior.

A las doce de la noche más o menos, llegaron en dos automóviles la bailarina Rouskaya, acompañada de su señora madre, y un grupo de jóvenes, que deseaban apreciar la extraña sensación de un trozo de música fúnebre interpretado por la Rouskaya en el lugar de las ideas tristes y lúgubres.

La comitiva penetró por la avenida central de la necrópolis, y se detuvo delante del monumento al mariscal Castilla. Allí el joven Cáceres comenzó a preludiar la marcha de Chopin, mientras la Rouskaya la interpretaba con actitudes artísticas. Fue tan emocionante la escena, al decir de los asistentes que uno de los guardianes aterrado echó a correr.

Entretanto el administrador del Cementerio se interpuso enérgicamente para que no se continuase la escena.

Poco después volvieron todos a sus automóviles y emprendieron viaje de regreso a la ciudad.

La intervención de la Policía

Los gendarmes de la comisaría de Ate, atraídos por la música, se acercaron al Cementerio creyendo que se trataba de una profanación, y dieron parte en el acto a la prefectura. El coroner Edgardo Arenas a su vez se comunicó con el comisario del cuartel 3o., señor Valle Riestra, y le ordenó que procediese a detener a los autores de la extraña escena que se le denunciaba. Pero, cuando la policía del 3o. llegó al cementerio, ya la bailarina y su séquito, se habían marchado.

Esto no obstante, en la puerta del Maury los esperaba una mala sorpresa. Allí estaba el prefecto en persona, quién se extraño de su conducta, y citó a su despacho para hoy en la mañana a todos los actores de esta escena así como también al inspector del cementerio, y al administrador del mismo establecimiento.

Los Detenidos

De orden del señor prefecto del departamento, coronel Arenas, se encuentran detenidos en la intendencia de la policía para los esclarecimientos del caso, los señores Juan Vargas Quintanilla, José Carlos Mariátegui, César Falcón y el violinista Cáceres.

El juez del crimen, doctor Cebrián, se constituyó en la intendencia esta tarde para tomar declaraciones a los detenidos.

La Rouskaya detenida

Hasta momentos de entrar en prensa este número, se encuentra detenida en uno de los salones de la prefectura la bailarina Norka Rouskaya.

La policía ha citado para que presten declaración al señor Carlos Olavegoya y a los doctores Angulo Puente-Arnao y Lorente Patrón.

Fuente: Dilettantismo Macabro [artículo sobre el escándalo del Cementerio], La Prensa, 05 noviembre de 1917.

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

Curso de introducción a la lectura de la revista Amauta, segundo ciclo: números 11 a 20 (enero 1928-enero 1929)

Acerca del curso

Continuando con el ciclo desarrollado entre junio y julio del 2021, en el cual leímos los 10 primeros números de la revista (septiembre 1926-diciembre 1927), revisaremos ahora las ediciones correspondientes al año 1928. Así como el primer ciclo tuvo su momento culminante entre la clausura de la revista, tras el número 9 (mayo 1927), y su reaparición con un número doble (diciembre 1927); en este caso, el ciclo girará en torno al número 17 (septiembre 1928) que incluye la célebre editorial Aniversario y balance en el que se afirma la identidad socialista de la revista.

Tal como se verá en el desarrollo de la exploración de las sucesivas entregas de la revista a lo largo del año 1928, la definición no solo incluyó el deslinde con el proyecto político de Haya sino también el perfilamiento de una posición original en el campo del indigenismo, del “nacionalismo continental”, de la identidad de las vanguardias culturales, de la caracterización de los procesos revolucionarios en curso en el mundo: Rusia, México, China, Nicaragua, entre otros. Sin duda, 1928 fue un año de definiciones.

Utilizando los recursos del Archivo, el curso pretende ser un ejercicio colectivo de lectura de la revista Amauta. Al igual que en el primer ciclo, se prestará especial atención al trabajo de director y editor, en todas sus dimensiones, de José Carlos Mariátegui. Tanto en la selección y concatenación de los textos, como en las decisiones sobre la diagramación y la tipografía. Sin descuidar los aspectos empresariales de Amauta.

Modalidad

El curso se desarrollará de manera gratuita vía online. Será transmitido por la página de Facebook del Archivo José Carlos Mariátegui y del Museo José Carlos Mariátegui. No requiere inscripción previa.

Programa

- Sesión 1: Martes, 16 de noviembre

- Sesión 2: Martes, 23 de noviembre

- Sesión 3: Martes, 30 de noviembre

- Sesión 4: Martes, 7 diciembre

Dirigido a

Público en general que cuente con el tiempo y disposición para poder teorizar y conocer sobre los contenido de la revista Amauta

A cargo de

El curso estará dirigido nuevamente por Eduardo Cáceres Valdivia. Bachiller en Filosofía por la PUCP, estudios de Maestría en curso. Co-fundador de SUR, Casa de Estudios del Socialismo, donde desarrolló investigación y actividades de debate en torno a la vida y obra de José Carlos Mariátegui.

Invitados:

- Martín Bergel: Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET y del Centro de Historia Intelectual. Dirige la Maestría en Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes y es profesor de Historia de América Latina Contemporánea en la Universidad de San Martín. Es autor, entre otros libros, de La desmesura revolucionaria. Política y cultura en los orígenes del APRA (La Siniestra, 2019), y de José Carlos Mariátegui. Antología (Siglo XXI, 2020).

- Claudio Berríos Cavieres: profesor en Historia y Cs. Sociales, Magister en filosofía con mención en Pensamiento Contemporáneo, estudiante del programa doctorado Estudios Interdisciplinarios sobre Pensamiento, Cultura y Sociedad de la Universidad de Valparaíso, Chile (DEI-UV). Miembro del Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano de la Universidad de Valparaíso, Chile (CEPIB-UV). Autor del libro Hacia una Modernidad Arcaica. Amauta, Mariátegui y la querella en torno al indigenismo.

- Ricardo Portocarrero Grados: Historiador. Especializado en Historia Contemporánea. Ex Director del Museo José Carlos Mariátegui. Co-Director del Archivo JCM. Autor de Invitación a la vida heroica. Antología de José Carlos Mariátegui. Con Alberto Flores Galindo (1989 y 2005) e Intelectuales y sociedad en la Lima de principios de siglo. El caso del joven Mariátegui (1997).

Lectura del curso

Todas las lecturas del curso las puedes encontrar en el siguiente link

Información Adicional

Si deseas revivir nuevamente la primera parte del curso: Amauta: el itinerario de una invención, puedes ingresar a nuestro canal de YouTube Archivo Mariátegui y visitar nuestra página donde podrás encontrar los materiales lectivos que se usaron.

Todas las sesiones de esta segunda parte quedarán grabadas en nuestra página de Facebook y subidas posteriormente al canal de Youtube. Los materiales que serán usados en las sesiones los pueden encontrar en nuestro gestor de revistas y periódicos.

Este curso es una iniciativa del Archivo José Carlos Mariátegui en colaboración con el Museo José Carlos Mariátegui

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea

El problema del Adriático

Por José Carlos Mariátegui

A continuación reproducimos el primer texto enviado por José Carlos Mariátegui durante su viaje a Italia. El artículo que tiene el título El problema del Adriático está fechado en Roma, 28 de enero de 1920 y se publicó en el diario peruano El Tiempo el 2 de mayo de 1920. El epígrafe con el que apareció este primer artículo fue «Apectos de Europa» y el diario lo presentó como «Crónicas especiales para el El Tiempo«.

La Conferencia de París – Una síntesis del proceso de la cuestión

Entre ‘los problemas de la paz’, que desvelan en la actualidad a los gobiernos de la Entente, el problema del Adriático es el que demanda más inmediata y más estable solución. Es también el más enredado y espinoso. Clemenceau, concretando la urgencia de su solución, ha dicho en la Cámara francesa: “El día en que esta dificultad sea eliminada podremos comenzar a respirar”. No ha habido exageración en las palabras del ‘leader’ galo. El problema del Adriático es, efectivamente, una hosca amenaza para la tranquilidad europea y una turbadora desazón para los gobiernos de la Entente.

La reciente Conferencia de París ha sido un esfuerzo para ponerle término. En ella se ha estudiado también otro punto de común interés para los aliados. La política respecto de la República de los Soviets y respecto de Constantinopla, la Sublime Puerta y el Cuerno de Oro. Mas la finalidad esencial de la Conferencia ha sido una conciliación de las aspiraciones italianas con las aspiraciones yugoeslavas.

Esta conferencia, desdichadamente, no ha resultado eficaz. Únicamente ha dado un fruto secundario. El acuerdo de Italia con Francia y Alemania. Pero no ha dado el fruto principalmente perseguido. El acuerdo con los yugo-eslavos.

Cuáles son las fases generales del problema.

El problema es conocido en conjunto y en detalle. Pero su proceso ha sido complicado, multilateral y disperso. Es probable, pues, que el público peruano que lo ha seguido a través de las impresiones homeopáticas e inconexas del cable, no se halle bien orientado acerca de alguna de sus etapas. Conviene, por esto, sintetizarlo nítidamente.

El pueblo italiano, como es sabido, quedó descontento de la liquidación de la guerra. Sintió maltratadas algunas de sus aspiraciones y algunos de sus intereses. La frontera señalada a Italia dejaba fuera de su soberanía el puerto de Fiume, la Istria, la Dalmacia y otros pequeños territorios de numerosa población italiana. Los italianos estimaron, por consiguiente, que subsistía un irredentismo italiano. Que Italia no había conseguido aquello por lo que había luchado. Probablemente, sin embargo, en homenaje a la necesidad de la paz, hubieran concluido por ahogar su disgusto. Pero aconteció algo que tuvo, forzosamente, que avivarlo, que fortalecerlo, que convertirlo en voluntad de reivindicación. La población italiana de dichos territorios declaró su deseo de reincorporarse a Italia y su repulsa de la soberanía yugo-eslava. Fiume fue el foco de esta protesta. Surgió, entonces, para los italianos el deber de amparar y tutelar a sus connacionales. Italia entera proclamó la italianidad de Fiume. Y sobrevino dentro de este propicio y congruente estado la expedición d’annunziana.

La expedición d’annunziana creó una situación de hecho: Fiume ocupada por D’Annunzio y las tropas legionarias. Y Zara ocupada por el almirante Millo y las tropas regulares enviadas a prevenir todo ‘raid’ del poeta y sus cruzados a la Dalmacia.

Sería injusto suponer que los gobernantes italianos han alentado la agitación de la opinión del país. Sería injusto y sería ilógico. Las dificultades económicas y sociales son muchas para que los gobernantes italianos quieran embarazar su actividad con dificultades más pesadas aún. La acción gubernativa ha tendido siempre a contener la agitación. Y ni siquiera de los sectores de la política oposicionista ha recibido esta agitación verdaderos estímulos. Los partidos de la izquierda han mostrado respecto de las reivindicaciones territoriales un criterio mesurado. Los socialistas, por razones doctrinarias, no han aceptado íntegramente las pretensiones del pueblo italiano. Han reconocido la italianidad de Fiume, sin reconocer la italianidad de la Istria y la Dalmacia, donde, a su juicio, la mayoría de la población es eslava. Los populares no han definido con igual concisión su pensamiento; pero sí han manifestado una tendencia moderadora. Únicamente, el grupo de renovamiento nacional, llamado también de los combatientes, ha asumido una actitud solidaria con los legionarios del poeta condotiero. Luego, la agitación de la opinión italiana ha sido espontánea, sincera, pasional.

El gobierno se ha visto frente a hechos ajenos a su voluntad y superiores a ella: la posesión de Fiume por varios millares de soldados italianos. La decisión de Fiume es de no ser separada de Italia. Y un estado de ánimo nacional que le exigía la defensa de la italianidad de Fiume. Ha tenido, pues, que encuadrar su actitud dentro de estos hechos. Nitti ha dicho en París que la cuestión de Fiume es para Italia una cuestión sentimental. Que el gobierno italiano no puede renunciar a algo a que no quiere renunciar el pueblo de Italia. Y Scialoja ha hablado así en el Senado: “El pacto de Londres no nos asigna Fiume. La asigna a la Croacia. Nosotros, por esto, no hemos pedido Fiume para Italia. Es Fiume misma quien lo ha pedido. Y nosotros, en el nombre del derecho de nacionalidad, nos hemos hecho tutores de su causa”.

Las palabras de ambos ministros condensan el punto de vista italiano. Las de Nitti representan el punto de vista político y moral. Las de Scialoja representan el punto de vista jurídico y diplomático. Los puntos de vista geográfico y militar, relativos a la latinidad de los territorios discutidos y a su importancia para la seguridad de la frontera italiana, no son los puntos de vista sustantivos y cardinales en el debate cotidiano del problema. Tampoco lo han sido en la Conferencia de París.

Veamos, ahora, el punto de vista yugo-eslavo.

Sólo hoy han sido llamados los yugo-eslavos a discutir con las potencias aliadas el problema del Adriático. No han tenido, pues, muchas ocasiones de expresar su tesis. Ésta, además, no es otra que la apadrinada por Wilson. Los yugo-eslavos sostienen que los territorios de la Istria y de la Dalmacia les pertenecen por motivos geográficos y políticos. Que el porcentaje de habitantes italianos de su población no justificaría nunca su asignación a Italia. Que esta asignación colocaría bajo la soberanía de Italia a una numerosa población eslava. Que crearía, por ende, un irredentismo igual al que llevó a Italia a la guerra. En cuanto al puerto y al golfo de Fiume argumentan los yugo-eslavos que son una salida natural al mar de su comercio y del comercio húngaro. Agregan que no pueden consentir su anexión a Italia sin poner bajo la dependencia italiana uno y otro comercio. No emplean, como se ve, en cuanto a Fiume, las razones de raza y de derecho. Emplean razones de economía y de necesidad que indican, tácitamente, cierto reconocimiento de la mayoría italiana de Fiume. Aceptan, por otra parte, que Fiume constituye un estado independiente, bajo la soberanía de la Sociedad de las Naciones, siempre que se entregue al estado yugo-eslavo el puerto y las líneas férreas.

El papel que ambas nacionalidades han jugado en la guerra es invocado, respectivamente, en la presente polémica. Los italianos recuerdan la muy valiosa ayuda aportada por ellos a la Entente. Recuerdan que hasta los últimos días de la guerra los croatas y los eslovenos —o sea la mayor parte de los yugo-eslavos de ahora— se batían en el ejército austriaco contra el ejército italiano aliado de los ejércitos de la Entente. Recuerdan el pacto de Londres que si bien no daba a Italia Fiume, le daba, en cambio, la Dalmacia. Y los yugo-eslavos, que en este caso no hablan como yugo-eslavos sino como servios, recuerdan la fidelidad y la devoción a la Entente con que la Servia(**) se portó durante la guerra.

Dos faces reflejas. La faz interna italiana y la faz interna yugoeslava

Hay que consignar también, antes de pasar adelante, las repercusiones del problema adriático en la vida interna de la nación italiana y de la nación servio-croata-eslovena.

La nación italiana necesita la solución rápida de este problema tanto por consideraciones económicas como por consideraciones políticas. La prolongación del statu-quo obliga a Italia a mantener en pie un ejército numeroso que aflige demasiado su presupuesto en una hora, como ésta, en que tan preciso le es reducir sus gastos. No le permite, además, inspirar confianza plena en el tranquilo restablecimiento de su normalidad económica. Por una parte, pues, grava sus recursos. Por otra parte, le dificulta incrementarlos. Políticamente, la subsistencia del problema adriático coloca al gabinete italiano, en el parlamento, en un terreno falso. El gabinete tiene que caminar con los brazos abiertos guardando prudentemente el equilibrio. Un gabinete en estas condiciones carece, por supuesto, de la autoridad, de la fuerza y de la aptitud indispensables para afrontar debidamente los problemas internos.

Y si un aplazamiento ilimitado de la solución sería grave para la política italiana, una solución mala, adversa a las aspiraciones nacionales, sería para ella más grave todavía. Produciría en el reino una atmósfera de descontento favorable al desarrollo de los gérmenes revolucionarios.

Es posible que Nitti haya influido con este argumento en los espíritus de Lloyd George y Clemenceau, particularmente en el espíritu sagaz y práctico de Lloyd George, para persuadirlos de la conveniencia de amparar las pretensiones de Italia. Es posible que les haya probado que fortalecer al actual régimen italiano es fortalecer a los actuales regímenes francés e inglés y que cualquier peligro para el orden político italiano es, al mismo tiempo, por razones elementales, un peligro para el orden político de Inglaterra y Francia. Una presión mental de esta naturaleza sería muy propia de la estrategia, de la dialéctica y del pensamiento del sugestivo ministro italiano.

En la nación yugo-eslava, el problema adriático tiene, igualmente, fuertes proyecciones internas. Una de estas proyecciones es peculiar y característica de las condiciones estructurales del país. El problema adriático es uno de aquellos problemas de mayor significación regional para unos que para otros alrededor de los cuales no pueden reunificar fácilmente su sentimiento los servios, los croatas y los eslovenos. La reciente elección, a pesar de sus ligamentos geográficos y sentimentales, no posee aún la unidad que sólo el tiempo puede darle. En este caso, por ejemplo, los servios, según se dice, parecen estar dispuestos a desinteresarse de la Istria y de Fiume. Los croatas y los eslovenos, en tanto, no están dispuestos a ceder un ápice. Cualquier flaqueza servia podría causar un desestimiento dentro del joven reino. Los servios resultan obligados así, a pesar suyo, a exagerar su celo para no lastimar los sentimientos croatas y eslovenos.

El gobierno de Italia y el gobierno de Fiume

El gobierno de Italia ha tratado de regularizar la situación de Fiume. No sólo por el interés de someter a los legionarios a su autoridad sino también por el interés de presentarse en aptitud de ejecutar estrictamente la solución que se pacte. No sólo por una razón consuetudinaria de disciplina interna sino también por una razón singular de respetabilidad externa.

Pero aunque ha manifestado en el discurso de las negociaciones un temperamento conciliador, eso no ha conseguido al gobierno entenderse con Fiume. A los legionarios no les ha agradado la idea de salir de Fiume sin dejar consagrada su estabilidad.

Tampoco ha encontrado buena acogida esta idea en la mentalidad lírica y marcial de D’Annunzio. El poeta ha pensado que rendirse al gobierno era acabar sin gallardía la epopeya fiumena. La población de Fiume se ha sentido, así, cohibida para transigir con el gobierno nacional. Ha tenido escrúpulos para echar prosaicamente al agua los sueños rítmicos del numen d’annunziano. Los intereses materiales de su subsistencia, de su aprovisionamiento, de su comercio y de su economía, le aconsejaban transigir. Pero los intereses románticos del gran poeta le aconsejaban resistir denodada, homérica, espartanamente. He aquí, pues,en este siglo práctico y norteamericano, una ciudad que se sacrifica voluntariamente por la poesía y por las exigencias métricas de una estrofa final.

El gobierno llegó a pactar con el consejo de Fiume las condiciones de la entrega de la ciudad. Y estas condiciones resguardaban bien los votos de Fiume. El gobierno reafirmaba el derecho de Fiume a decidir de sus propios destinos y se comprometía, solemnemente, a no tolerar que, durante el período de transición, su independencia fuera disminuida o violada, a no aceptar en ningún caso una solución que separase el territorio de Fiume del territorio patrio y a garantizar la integridad de Fiume con tropas regulares. En buena cuenta, el consejo nacional de Fiume, a trueque de muchas ventajas financieras, no concedía al gobierno sino la facultad de sustituir las tropas de D’Annunzio con sus tropas.

Para la aplicación de este convenio no faltaban sino la aquiescencia del poeta y la aprobación plebiscitaria de la población. Ni una ni otra fueron obtenidas como más arriba se expresa. El poeta concluyó declarándose hostil a la transacción. Y aunque la opinión de la mayoría de la población coincidía con la del consejo nacional, los resultados del plebiscito fueron, asimismo, hostiles a la transacción, tanto por las razones espirituales antedichas como por la influencia ejercitada en la votación por los legionarios d’annunzianos.

Palabras de D’Annunzio

No es posible hacer una síntesis de la cuestión adriática sin recoger el pensamiento de D’Annunzio, comandante militar de Fiume y, sobre todo, autor de su anexión de hecho a Italia.

Oigamos hablar al poeta de él y de sus legionarios en un reportaje de un periodista danés:

—“Nos encontramos sobre un barril de pólvora que de un momento a otro puede estallar. Podemos, pues, morir bajo las ruinas de Fiume. Pero las chispas producidas por la explosión volarían lejos e incendiarían todos los pueblos oprimidos del mundo: Irlanda, la India, etc. Fiume no es solamente una cuestión italiana. Nosotros queremos algo más que la liberación de esta ciudad. Queremos crear un precedente. Queremos probar que los corazones vivos de los hombres son más fuertes que los tratados y que los compromisos escritos sobre papel del Japón. Es contra el solemne congreso de la paz que nosotros combatimos. Y todo el mundo se unirá a nosotros. Los inermes resultarán milagrosamente armados: en sus manos aparecerán espontáneas las espadas”.

Un mensaje de D’Annunzio a los franceses, que un emisario suyo portó a París durante la Conferencia de ‘los tres’, es el documento que refleja más próximamente el estado de ánimo del poeta. El mensaje termina así:

—“Si la injusticia contra la ciudad italiana de Fiume y contra las ciudades italianas de la Dalmacia es consumada, el combate será inevitable y la sangre volverá a ser derramada. Se ensaya, entre vosotros, de empequeñecer la gran causa con mentiras y con calumnias sin nombre. Pero la espada de la rebelión, que es una espada bien bruñida y que tantos malos hábitos no han conseguido empañar, está lista para cortar nuevos nudos”.

Como se ve, el poeta, que emplea siempre un lenguaje lírico, no acepta ninguna fórmula que atenúe la italianidad de Fiume y de las otras poblaciones italianas de la Dalmacia. Está resuelto, según otra declaración suya, a resistir en Fiume “hasta la última gota de sangre”. Como se ve, además, eleva y engrandece la índole de su empresa. La presenta como un símbolo, como una bandera, como un grito por la liberación de todos los pueblos encadenados.

Se nota, sin embargo, que la palabra, el ademán y el escorzo del poeta tienen cada día menos eco en el alma italiana. La prensa se muestra, en la mayoría de los casos, fría y displicente con el poeta. Y en algunos casos, acérrima y severa. Y no es porque el alma italiana deje de ser un alma latina, un alma sentimental. Es porque la poesía épica suena anacrónicamente en este siglo.

La Entente y el problema

Hasta la Conferencia de París, Inglaterra y Francia no habían coordinado su criterio sobre el problema adriático con el criterio de Italia. Sea porque pesase demasiado en su ánimo el dictamen del presidente norteamericano, sea porque no hubieren estudiado todavía todos los aspectos del problema, Inglaterra y Francia no habían sancionado los derechos de Italia. No había, pues, un punto de vista solidario de la Entente.

Más aún, Clemenceu había tenido gestos poco benévolos para la causa de Italia. El alma italiana había recibido del viejo tigre algunos instintivos rasguños muy propios de su felinidad. Lloyd George había tratado con más simpatía las aspiraciones italianas; pero sin pronunciarse explícitamente sobre ellas.

Hoy las cosas han cambiado. Lloyd George parece muy captado por Nitti, cuya sagacidad había logrado también, en los últimos tiempos, domar un poco al viejo tigre francés.

Una unificación final del pensamiento de la Entente era, además, esperada. Estaba dictada por los intereses fundamentales de la Entente que residen en el afianzamiento de su cohesión y de su mancomunidad. Durante este invierno, se han enfriado mucho los optimismos de los que aguardaban favores extraordinarios de los Estados Unidos. Europa se ha convencido que su restauración económica debe ser obra de ella misma. Y las grandes potencias de la Entente han sentido la necesidad de concertarse mejor.

La Conferencia de París. El Proyecto de Lloyd George

El ‘rendezvous’ de París fue convenido en la conferencia preliminar de Londres celebrada a mediados del mes pasado en la que representó al gobierno italiano el canciller Scialoja. Scialoja expuso largamente a Lloyd George y a Clemenceau en esa conferencia los puntos de vista italianos. Preparó así el camino a Nitti. No debieron ser, con todo, muy eficaces sus esfuerzos porque pocos días después Clemenceau pronunció en la Cámara francesa un discurso destinado a resentir y desasosegar a Italia por sus conceptos sobre el problema adriático.

Antes de la Conferencia de París, Nitti debatió con Lloyd George, en Londres, todos los aspectos del problema. Después de estas conversaciones preparatorias, ambos ‘premiers’, acompañados de numeroso cortejo burocrático, se trasladaron a París. La conferencia comenzó el 9 del presente.

Nitti y Scialoja, después del estudio conjunto del problema, propusieron las siguientes bases, como un máximun de las concesiones italianas: Soberanía italiana en Fiume. Contigüidad territorial de Fiume con Italia. Autonomía de Zara. Compensación a los yugo-eslavos con la Dalmacia, asignada a Italia en el pacto de Londres.

Lloyd George y Clemenceau se adhirieron a estas bases. Pero, como se vio en seguida que eran casi totalmente inconciliables con las pretensiones yugo-eslavas, se resolvió ejercitar un esfuerzo supremo por el acuerdo, rectificándolas dentro de los límites de lo posible. Lloyd George presentó entonces un proyecto, aprobado por Nitti, que reproducía en sus lineamientos generales el proyecto anterior; pero que enmendaba las bases más vivamente desahuciadas por la repulsa yugo-eslava. Este proyecto fue declarado proyecto oficial y definitivo de la Entente. Nitti expresó categóricamente que Italia no podía ir más allá en el camino de las concesiones.

Las bases sustantivas de este proyecto, sintéticamente presentadas, eran:

Fiume, estado independiente con el derecho de elegir su representación diplomática. Los puertos y las líneas férreas que terminan en ellos, propiedad de la Sociedad de las Naciones. Delimitación del estado libre en forma que asegure su unión con el territorio italiano a lo largo de la costa; que deje a los yugo-eslavos el ferrocarril que, partiendo de Fiume, va hacia al norte; que garantice a Italia la protección de Trieste; y que coloque dentro del territorio yugo-eslavo los distritos puramente yugo-eslavos. Zara, estado independiente, bajo la garantía de la Sociedad de las Naciones, con derecho a elegir su representación diplomática. Valona para Italia que conservaría un protectorado sobre la Albania. Rectificación de la frontera de la Albania Septentrional, formando con algunos distritos una provincia autónoma administrada por los yugo-eslavos y anexando dos distritos a Grecia. Soberanía de Italia en las Islas Lusino, Pelagola y Lissa. Soberanía de los yugo-eslavos en las demás Islas. Derecho de los italianos de la Dalmacia a optar por la nacionalidad italiana sin dejar el territorio.

El gobierno yugo-eslavo, respondiendo a la Entente acerca de este proyecto, sometió a su consideración estas otras bases a Fiume, sin los puertos y sin los ferrocarriles, estado independiente bajo la soberanía de la Sociedad de las Naciones a la cual pertenecería su representación diplomática. Los puertos, propiedad de la Sociedad de las Naciones, administrada por los yugo-eslavos. Los ferrocarriles, propiedad de los yugo-eslavos. Adopción de la línea Wilson como frontera entre los territorios italiano y yugo-eslavo. Zara, estado independiente, bajo la soberanía de la Sociedad de las Naciones, con la reserva de que, siendo una ciudad de sólo 12,000 habitantes, aislada en medio del territorio yugo-eslavo, no cuenta con más medio de subsistencia que aquellos que los yugo-eslavos quieran concederle.

El ‘ultimátum’ amigable de Inglaterra y Francia

Ante esta respuesta Nitti declaró que no era posible ni oportuna una nueva discusión y que Italia recuperaba su primitiva posición respecto del problema. Concluyó así la Conferencia de París. Y Nitti partió de regreso a Roma. Mas ese mismo día, el 21 del presente, Lloyd George y Clemenceau hicieron suyo el proyecto y se dirigieron a los yugo-eslavos dándoles un plazo de cuatro días para aceptarlo pura y llanamente o para rechazarlo en globo. En este último caso —advertían a los yugo-eslavos—, Italia podría proceder a la ejecución del pacto de Londres. Los yugo-eslavos pidieron una prórroga de tres días del plazo fijado. Esta ampliación fue, naturalmente, concedida.

La respuesta yugo-eslava acaba de ser recibida por los aliados. En ella, los yugo-eslavos principian por establecer que consideran la comunicación aliada como una propuesta amigable y no como una notificación imperiosa. Demandan tiempo para contemplar detenidamente la cuestión y contribuir a una solución cordial. Estiman, en fin, inaceptables las bases de Lloyd George. Y agregan, en cuanto al pacto de Londres, que no comprenden cómo puede ser aplicado un pacto estipulado sin su intervención y cuyas cláusulas nunca les han sido comunicadas.

El problema remitido a otra conferencia aliada

El problema subsiste, pues, en toda su intensidad. Italia ha expuesto el máximun de sus concesiones o sea el mínimun de sus exigencias. Inglaterra y Francia han aceptado la demanda. Pero los yugo-eslavos han rehusado transigir sobre esta base.

El gobierno italiano no puede ceder más. No puede renunciar a la contigüidad territorial con Fiume. Sin esta contigüidad territorial no podría asegurar a Fiume una independencia real ni podría, tampoco, satisfacer las aspiraciones de su población italiana. A ella sacrifica, por esto, sus derechos sobre la Dalmacia, no sin resistencias del sentimiento popular.

Y el gobierno yugo-eslavo, entre tanto, se manifiesta intransigente con el mínimun italiano, no obstante la presión de la Entente.

Italia, según sus aliados, queda en libertad de ejecutar el pacto de Londres que, como se sabe, no está reconocido por los Estados Unidos. Pero este pacto, que le asigna la Dalmacia no le asigna Fiume. Luego, su aplicación es fácil teóricamente pero prácticamente no. Italia no puede obligar a los legionarios d’annunzianos a entregar Fiume a los yugo-eslavos. Menos aún puede tolerar que los yugo-eslavos arrojen de Fiume a D’Annunzio y sus soldados. Fiume está anexada de hecho a Italia. Es necesaria, por consiguiente, una solución que sancione esta anexión en una forma absoluta o que salve, por lo menos, el contacto territorial entre Fiume y la madre patria.

Para considerar esta aguda faz de la gestión se efectuará, próximamente, en Londres, una nueva conferencia de los ‘tres’. Uno de los ‘tres’ será, en esta ocasión, Millerand, en reemplazo de Clemenceau. Cuando estas líneas lleguen a Lima la Conferencia de Londres se habrá reunido ya. Estas líneas servirán, tal vez, entonces, de ilustración y antecedente a lo que en esa conferencia se convenga.

Referencias

- (Véase La agonía de Mariátegui, en sus diversas ediciones. La más reciente: Flores G. A. (2021). La agonía de Mariátegui. Fondo Editorial Pontifica Universidad Católica del Perú. Ver en línea

- Véase los documentos del PC y la Comintern publicado por José Aricó en la revista Socialismo y Participación No 11, setiembre de 1980.

- (1980). El Debate sobre la Izquierda Nacional. Ediciones Guillermo Lobatón. Ver en línea