🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de conferencias «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura«. Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

¿Has escuchado el término infoxicación o infodemia? ¿Sabes en qué consiste el content curation o para qué sirven las guías temáticas? Y si es así, sabías que no toda guía temática califica como content curation, así como no toda content curation pasa por uso de LibGuides o SubjectPlus.

Todas estas interrogantes son respondidas por Christopher Hernández, quien tiene experiencia haciendo content curation con LibGuides, y que mediante didácticas imágenes nos presenta una introducción a esta nueva práctica en las bibliotecas y cómo las guías temáticas permiten organizar la información relevante y confiable. Asimismo, presenta algunas experiencias que se han venido implementando en instituciones públicas y privadas en el Perú.

Este video forma parte del ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica.

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de conferencias “Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura“. Proyecto ganador de “Espacio Virtual” organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

En esta tercera entrega, Eugenia Sik –archivista e historiadora– nos habla sobre la problemática de los archivos personales y cómo se pueden desarrollar políticas de archivo para archivos personales. Asimismo, reflexiona sobre los cambios que se están produciendo en las colecciones archivísticas dentro de un entorno digital, lo que implica: cómo contamos lo que tenemos en nuestros archivos y cómo ofrecemos estos documentos a la ciudadanía.

Además, recorre la importancia de la Archivística, a partir de la bibliografía existente y toma como disparador la experiencia de trabajo en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI, Buenos Aires, Argentina).

Estructura:

- ¿Qué es un archivo personal?

- ¿Qué problemas teóricos y metodológicos básicos nos encontramos a la hora de abordarlos?

- ¿Cómo responden las instituciones vinculadas a la gestión de archivos ante este fenómeno?

- ¿Qué nuevos desafíos nos propone la era digital?

Este video forma parte del ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica.

🎥[#EspacioDigital]

Continuamos con nuestro ciclo de #conferencias «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima.

En esta segunda entrega, Andrés Ureña nos habla sobre el Storytelling, una herramienta con la cual las instituciones pueden crear historias con los recursos de información disponibles en sus repositorios; y además, cómo estos pueden dinamizar la información y llegar a un mayor público.

Asimismo, a través de didácticos ejemplos, nos explica la importancia de entregar un mensaje claro a las personas sobre las actividades que realizamos y sobretodo el objetivo que perseguimos como institución.

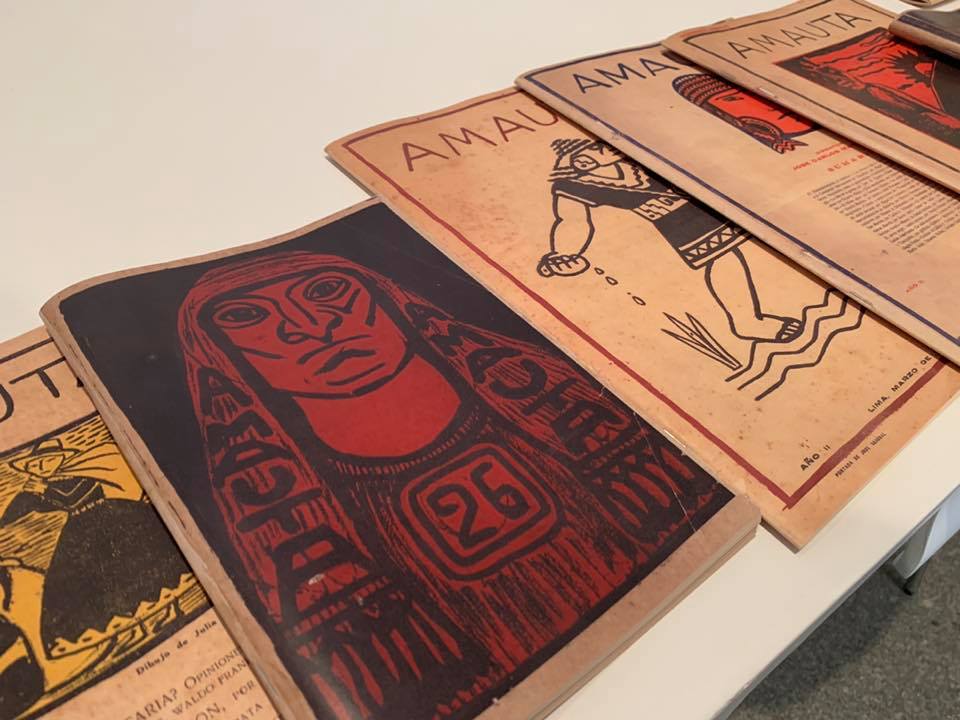

Economic exploitation. Class and racial disparities. A need for radical change. This isn’t a recap from the most recent Democratic debate; it’s what helped spark a social movement in Latin America during the 1920s and still reverberates today. «The Avant-garde Networks of Amauta: Argentina, Mexico, and Peru in the 1920s» at UT’s Blanton Museum of Art is a robust exhibition documenting a short-lived yet action-packed leftist ideological era that served to empower the non-elites of the day, from peasant to professor. Modernization, it turns out, is an old idea.

The exhibition, which previously traveled to Madrid, Lima, and Mexico City, is now on its tour’s final leg here in Austin. The sizeable catalog that accompanies the show – which features over 200 works – serves to contextualize the movement’s many cultural complexities, international influences, and ideological contradictions. Centered around the publication Amauta, a proto-«alt zine» published in Peru between 1926 and 1930, the exhibition covers politics as much as poetry, pre-Colombian art as well as postcolonial essays. Paintings feature as prominently as pamphlets.

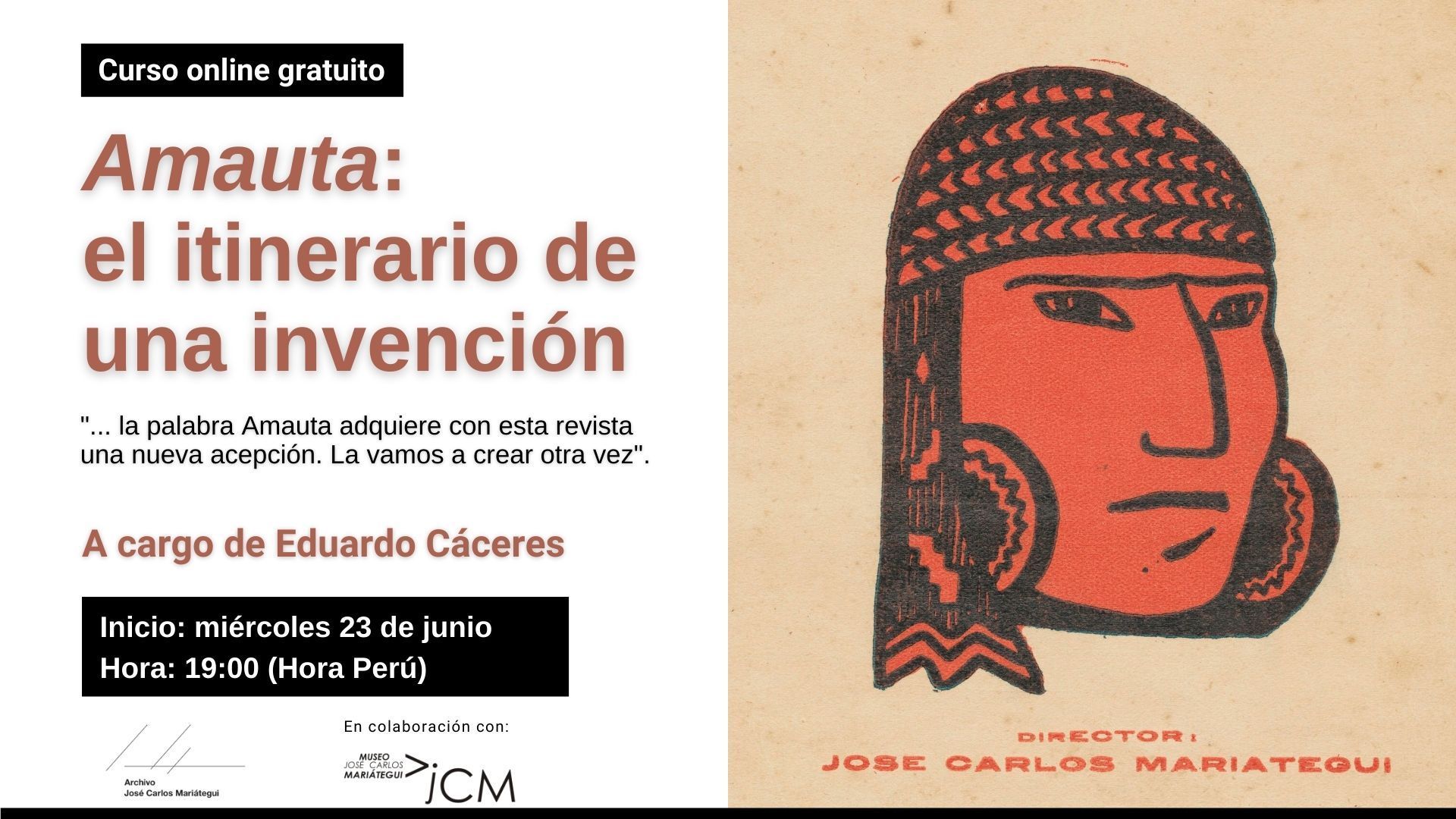

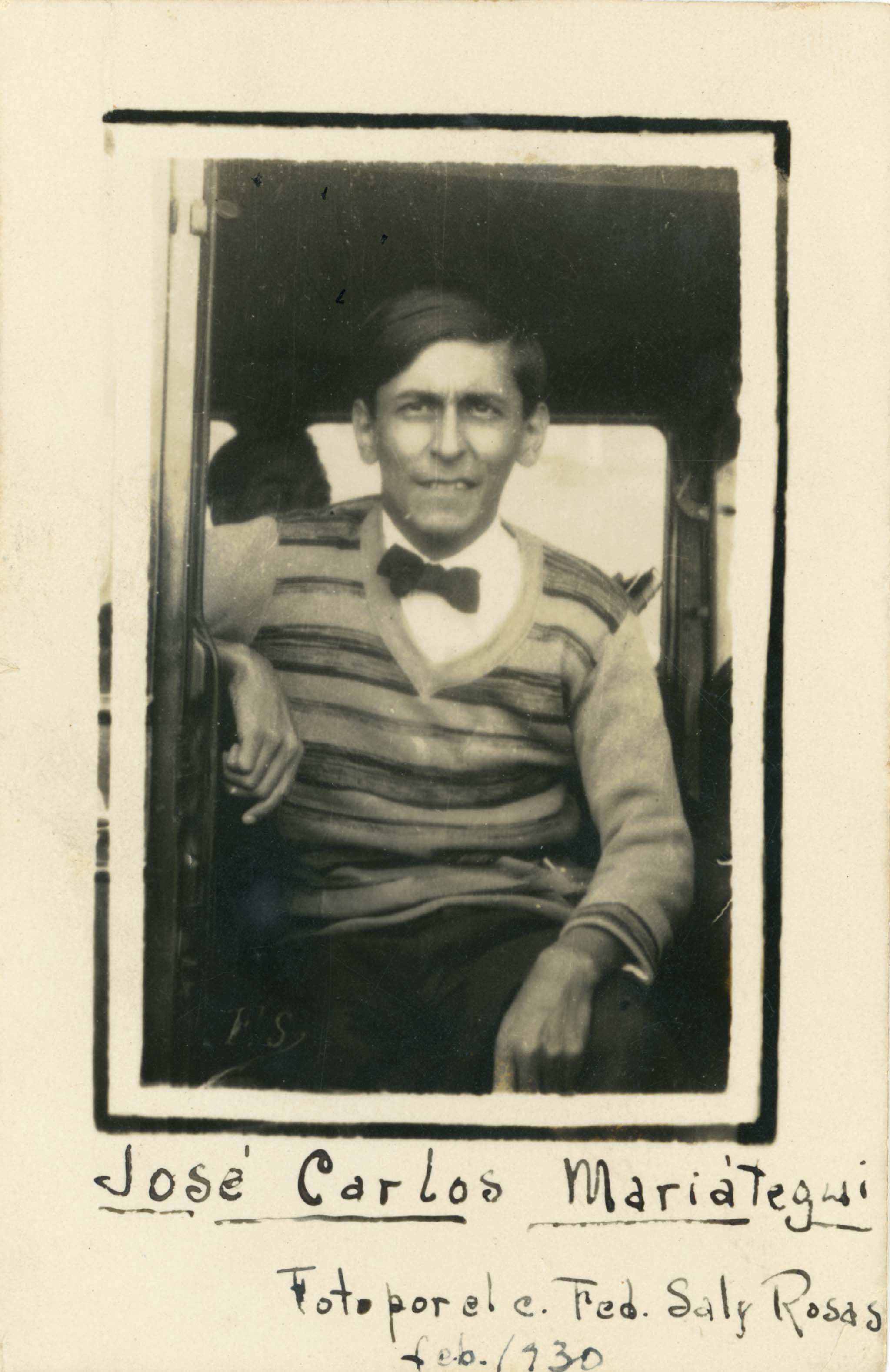

Amauta was started by the writer, activist, and «self-taught» Marxist José Carlos Mariátegui, who was born in Southern Peru and raised in Lima. At a young age, he contemplated the priesthood before turning his attention to journalism, writing for increasingly left-wing newspapers until he decided to start his own: La Razón. But his radical venture went too far for the ruling government at the time; Mariátegui quickly headed to Europe, where he traveled through avant-garde art circles in Germany, France, and Austria before settling in Italy. Upon returning to Peru three years later, the twentysomething began interacting with various figures in the intelligentsia.

Energized by his exposure to European modern art and literature, he continued honing his leftist interests in politics and culture. By the time he began publishing Amauta (Quechua for «wise one,» in reference to the ancient Inca nobility), Mariátegui had amassed a large network of artists, intellectuals, and writers to take part in his publication, creating a veritable salon without walls – an early form of social media.

The exhibition begins with an oil painting of Mariátegui by the Argentine artist Emilio Pettoruti, whom he had befriended while in Italy. It is a logical starting point, a portrait of the activist as a young man, just as his brief yet blazing career began. (Mariátegui died less than 10 years later, in April 1930 at the age of 35, due to health complications from a childhood leg injury.)

Despite his encounters with European avant-gardism and keen interest in classical Marxism, Mariátegui returned to Peru with a desire to explore these ideas within the context of his own society. He chose to break from those Eurocentric influences in order to stoke a regional and, more broadly, Latin American conversation. Peruvian expats in Havana, Mexico City, and Buenos Aires helped to expand the social movement in those regions; and though the movement remained unnamed, its collective energy became unmistakable. Amauta offered an intellectual and cultural forum for a multitude of -isms: socialism, anti-imperialism, Indigenism.

Not to mention art. Artist José Sabogal oversaw the journal’s graphic program and designed many of its cover images, including the one for the first issue in September 1926: a red and black woodblock print of an elder in traditional garb. The strong image paid homage to both the ancient Incan empire and the role of the marginalized Indian in contemporary Peruvian society. Such woodblock images served to reinforce aesthetic notions of primitivism and the perils of modern society, the labor-intensive nature of hand carving in stark contrast with the impersonal swiftness of mechanical production. From the magazine’s inception, Indigenism and activism were woven together with socialism and modernism, as complex and detailed as an Andean Indian wall tapestry.

The exhibition features both Indigenous objects such as textiles and earthenware, and modern art – paintings inspired by cubism and futurism – further illustrating the multi-disciplinary complexity of Amauta. An ornate red cedarwood door carved by university students under the tutelage of designer Gabriel Fernández Ledesma and sculptor Guillermo Ruiz, for instance, hangs impressively in one gallery as an important symbol of traditional artisans’ work, much like those woodblock prints so heavily dominating the magazine’s graphics. (Italian artist and activist Tina Modotti photographed the door for the magazine’s 20th issue.)

In the final part of the show, glass encasements displaying journalistic and printed materials of the day speak to the movement’s strong political pulse. At the heart of it is a first-edition copy of Seven Interpretive Essays of Peruvian Reality, featuring Julia Codesido’s Incan-inspired original cover art. Published in 1928 and widely regarded as Mariátegui’s Marxist masterpiece, the collection addresses such issues as the economy, modernization, and the plight of the oppressed, particularly the «problem of the Indian.»

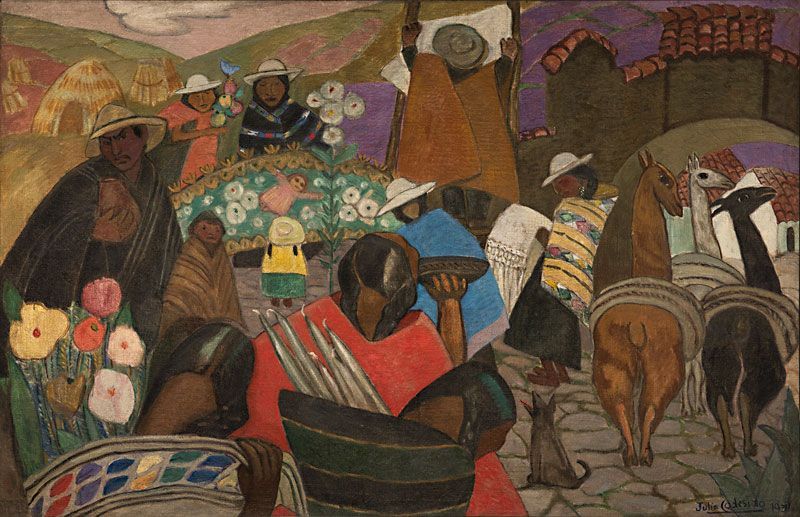

Codesido’s oil painting Mercado indígena (1931), produced a year after Mariátegui’s death, serves as a poetic end note for both the exhibition and the kinetic era brought on by Amauta. The painting depicts a vibrant village scene with figures dressed in traditional Andean clothing at a local market, buying and selling flowers as well as various handmade crafts. There is a joy and dignity on their faces, adults and children alike – even the donkeys and barking dog appear happy to be there. The scene conveys an idyllic Peruvian existence, clearly made better by Amauta‘s brief but intense impact. It’s a celebration of what Karl Marx referred to as «species-being» or human fulfillment – a revolutionary vision shared by José Carlos Mariátegui.

«The Avant-garde Networks of Amauta: Argentina, Mexico, and Peru in the 1920s» is a fascinating examination of a social movement that has echoed across a century, perhaps to our own upcoming election. A once palpable momentum once again seeking revolutionary change. This time, in the form of a democratic socialist who might just be our country’s next president.

El artículo originalmente fue publicado el 6 de marzo de 2020 en The Austin Chronicle.

https://www.austinchronicle.com/arts/2020-03-06/new-exhibit-at-the-blanton-will-have-you-feeling-the-bern/

🎥[#EspacioDigital]

Con este video damos inicio al ciclo de conferencias sobre «Casos de Transformación Digital para el Arte y la Cultura». Proyecto ganador de «Espacio Virtual» organizado por el Espacio Fundación Telefónica Lima

Nota Preliminar

A los pocos días del fallecimiento de Anna Chiappe de Mariátegui, su hijo Javier Mariátegui Chiappe (1928 – 2008), escribió una serie de anotaciones e ideas breves encapsuladas en párrafos que se fueron modulando en una carta imaginaria a su madre. Se trata de un ejercicio epistolar y afectivo de diálogo con Anna a partir de recuerdos, anécdotas y datos biográficos sobre ella, José Carlos Mariátegui, y el Perú de su tiempo a los que sumó aspectos filosóficos, literarios, aforismos e ideas en torno a la vida y a la muerte.

Este sentido y emotivo ejercicio escrito fue elaborado a lo largo del primer mes de la desaparición física de Anna. La carta fue impresa y se mantuvo en uno de los estantes de la biblioteca de Javier Mariátegui. Allí, entre dos libros, la carta quedó latente, esperando que sea transmitida y leída por Anna. Luego de treinta años de haber sido escrito, considerando el valor personal, afectivo y documental que representa este íntimo documento, lo publicamos como un homenaje a la memoria de Anna Chiappe y en el recuerdo de su hijo, Javier.

José-Carlos Mariátegui Ezeta

CARTA A ANNA CHIAPPE

Querida Anna:

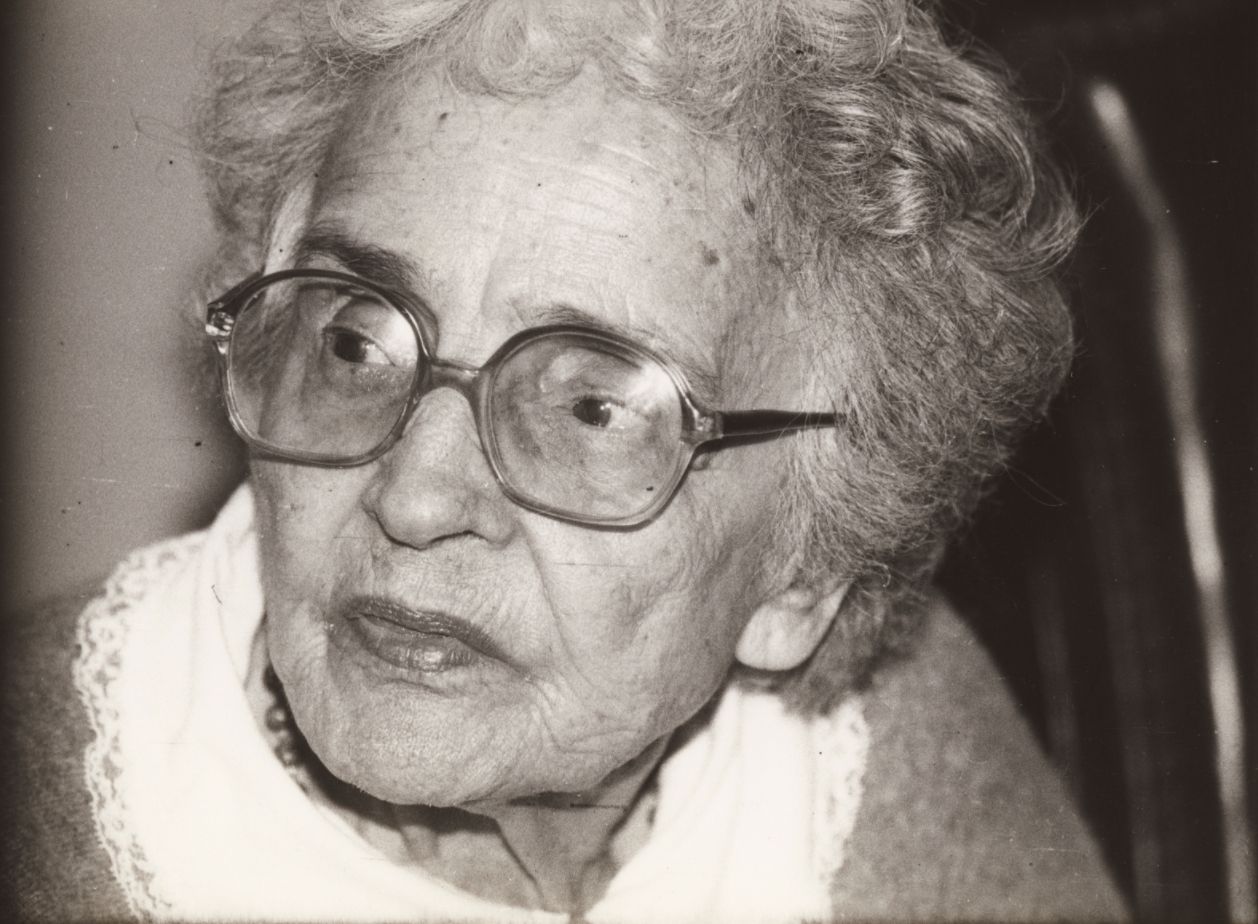

Hace un mes calendario, el 16 de junio a las 3:13 minutos de la madrugada, abandonaste tu envoltura corporal para incorporarte a la memoria colectiva de la historia, a la que accedes con bien ganado merecimiento, puesto que tu vida excede largamente el recuerdo familiar.

Resulta difícil evocarte desde la muerte pues fuiste siempre la afirmación de la vida, de la exultancia de lo vital.

Eras en realidad la negación de la vejez en el sentido más bien físico, de deterioro progresivo y empobrecedor que se le asigna a ese estado. Congruente con la idea de Azorín que distingue la vejez de la ancianidad, supiste acomodarte con elegancia a una noble ancianía, en todo caso fue patente lo que Simone de Beauvoir ha llamado la “sabia resignación del ocaso”

Como los héroes de los poemas homéricos se te concedió una vida larga y una muerte sin dolor. Detuviste tu tiempo de existir sin estertor ni violencia. Diste una batalla final hasta la última energía de tu miocardio, rodeada de nosotros, los médicos y el personal de una unidad de cuidados intensivos, pues no aceptamos la conducta a la que lleva la aterradora etiqueta de “enfermo terminal”, acuñada impiadosamente por la medicina tecnológica.

Tuviste una sólida formación escolar en la mejor tradición del liceo florentino. Asimilaste las formas básicas de las lenguas clásicas y manejaste diestramente, además del italiano de la mejor estirpe, el francés y desde luego el español, que hablabas sin extranjerismo ni muletillas, fluido y cabal, dueña como eras de la suave y al mismo tiempo enfática adjetivación castellana.

Tu método educativo estuvo centrado en la conducta ejemplar propia. No exigiste a nadie lo que no podías pedir de ti misma. Recurriste a las reservas espirituales y morales, en un estilo a veces silente pero lleno de comunicación total: un gesto, un giro, una ironía, una conseja. Jamás la palmeta del dómine, el castigo físico u otras formas de corrección primitivas. La esencia de tu método la descubrí ya mayor: se basaba en el aforismo, en aquella forma de expresión breve, pero al mismo tiempo cargada de significación. Aforística fue la enseñanza básica de la medicina hipocrática. Aforística es la mejor educación de todos los tiempos. Alguien ha dicho que enseñar es simplificar y elegir.

El trabajo fue la norma, la estructura básica de tu actividad total. Derivabas satisfacciones espirituales del trabajo mismo, más allá del mero ejercicio ergométrico o productivo. Descubriste, tempranamente, en las horas densas de las etapas duras a las que estuviste expuesta tanto en tu adultez joven cuanto en tu senescencia temprana, el valor psicoterapéutico de la labor, de la praxiterapia, para decirlo en un término que incluye al mismo tiempo el trabajo y el sentido creador del mismo.

Tu adjetivación certera era uno de los placeres que se derivaban de tu conversación porque también, como una continuación de la tertulia del Rincón Rojo de la Casa de Washington, hiciste en la Minerva de la Avenida Grau en Barranco un lugar acogedor que congregaba a intelectuales, artistas, viejos dirigentes obreros, jóvenes de porvenir, en fin, gente de cultura de la más diversa extracción social. Al término de ellas, ya de noche, me tocaba el privilegio de servir de lazarillo a Manuel Beingolea, -excelente novelista injustamente olvidado- en sus años otoñales, hasta su casa en el Malecón de los Ingleses. Mucho aprendí de don Manuel en mis años de adolescencia temprana. Empalmé después esta escuela de “escritores orales” con el doctor Juan Francisco Valega, de cuya amistad y compañía disfruté desde mis años de aprendizaje de la psiquiatría en la Residencia del Hospital “Víctor Larco Herrera” -de tiempos mejores- hasta la víspera de su desaparición, a poco de cumplir los 93 años “de su edad”.

Siempre te sorprendió la “chispa limeña” y “criolla” en general. Te parecía que los apodos o sobrenombres acuñados por nuestro ingenio popular eran los mejores del mundo. Como en Valega, la ironía y el decir “burla burlando” o la combinación de “burlas y veras”, eran las vías legias que canalizaban tu agresividad verbal, en realidad benigna y hasta recatada.

Por eso adunastes a tu bien provista reserva de proverbios toscanos, los que fuiste aprendiendo de la maravillosa cantera del refranero castellano. Tenías un vastísimo repertorio de estas esencias del saber popular. Apotegmas y otras formas breves de la fabla castiza se incorporaron a tus variadas e imaginativas formas expresivas.

Afirmaste siempre tu plena independencia de domicilio y de economía. Generosa hasta el límite de tus posibilidades, mucha fue la gente conocida beneficiada por tu largueza, desde el dinero proporcionado al necesitado con la seguridad de su imposible reembolso, hasta el papel para máquina obsequiado discretamente al escritor en la inopia y la cartulinas, crayolas y témperas facilitadas subrepticiamente al artista crónicamente indigente.

Viviste con holgura pero con sobriedad exclusivamente de tu trabajo, sin el menor asomo de interés por las cosas materiales. Alguna vez, en un ramalazo de depresión fugaz, cuando pasaste la ochentena, te dio por pensar en la muerte; me confiaste tu preocupación que te sobrara vida y fuera corta la economía, tu propio dinero, ganado con personal esfuerzo, pese a que contabas con el potencial apoyo de nosotros. Te queda la satisfacción de haber atendido todos tus gastos, los derivados de tus cuidados y la enfermedad, incluyendo las exequias -sobrias y privadas de acuerdo a tu petición expresa- y queda aún lo que constituirá la Fundación que, también atendiendo a tu deseo, centrada en tu casa de Alcanfores, la Villa Annita, será centro de archivo, información y documentación de la investigación mariateguiana.

Tu educación fue realmente ejemplar, pues supiste conculcarnos valores de vida decente, con limpio respeto de la personalidad propia en su unidad profunda, entendiendo que cada quién es único y debe ser admitido y respetado como tal, en incesante dialéctica con un mundo de múltiples aferencias. Gracias a esta amplitud de criterio cada uno de nosotros pudimos desarrollar, hasta el límite del propio esfuerzo, las diferencias y contrastes de “esa amalgama indefinible que llamamos nuestra individualidad” (Baudelarie)

Hiciste, de la fortuna de ser pobre, el recurso eficaz para el desarrollo personal en un estilo de vida ascendente.

Un solo espacio fue aceptado sin reserva, como de obligado acatamiento y de ineludible confluencia: el culto por la memoria de José Carlos y el imperativo de difundir su pensamiento fundador.

Fuiste implacable contra la deshonestidad, la mediocridad y el arribismo. Radical y absoluta en esta conducta ética, lo eras aún cuando exagerabas el alcance de tu admonición. Repetías hasta los últimos años un duro proverbio toscano:

“Perdonare e da saggi dimendicare e di stulti”, que traducías como “Perdonar es de cristianos, olvidar es de tontos”

Post Scriptum. Las benemerencias reconocidas a lo largo de tu vida garantizan tu acceso a la bienaventuranza eterna. Si un inadvertido pecata minuta te retiene en alguna cornisa del Purgatorio, me es grato informarte que tal es el número de misas locales y de Tierra Santa, recordatorios, ofrendas y coronas de caridad, que hemos recibido en estos días de duelo, que tu paso por esas cimas debe ser levísimo, aunque lo encuentres entretenido.

Javier Mariátegui Chiappe

Hoy 16 de junio se cumplen 30 años de la desaparición de Anna Chiappe, compañera del Amauta desde 1921 hasta su fallecimiento en 1930, y tenaz difusora de su obra y pensamiento.

Por José-Carlos Mariátegui

Anna Chiappe (originalmente escrito “Chiappa”) nació el 26 de julio de 1898 en Lucca, Italia; pasó su infancia y juventud entre Siena y Florencia, emblemáticas ciudades del paisaje toscano. Su padre Domenico Maria Chiappa tenía 72 años cuando ella nació, era 46 años mayor que su esposa, Iacopa Iacomini. Al morir Domenico, Anna quedó al cuidado de unos tíos propietarios de un restaurante campestre en Nervi. Fue en este restaurante donde conoció a José Carlos a finales de 1920.

Anna Chiappe Vda. de Mariátegui recuerda sus diez años intensos al lado del «Amauta». Del noviazgo al fin…

Por Mario Campos

DEBAJO de un retrato de José Carlos sonriente, Anna Chiappe intenta aparecer menos nerviosa, sin esa expresión de angustia que le cubre el alma cada mitad de abril, tantos años hace, desde el 16 de abril de 1930, tantos años hace, sin el compañero que conoció en Florencia, que empezó a amar en Florencia, renací en tu carne cuatrocentista como la de «La Primavera «de Botticce- li».

La mañana del jueves no hacía ni frío ni calor. Bien peinadita, con un impecable conjunto sastre a rayas, la señora Anna Chiappe de Mariátegui esperaba debajo del retrato de su marido. En los ojos se parecían. Los mismos ojos se les salían, y con idéntica expresión de pasión, como saltando y con vida eterna. «¿José Carlos?», «¿José Carlos?», dijo cuando me sintió llegar. Su nuera le dijo, no, señora, son los periodistas. Y la señora Anna, la fuerte señora Anna de Siena y de José Carlos Mariátegui, me recibe diciendo «¡Qué pena que se murió José Carlos!, ¿no?. Es una llaga de la cual nunca me podré sanar».

Recuerda vagamente una reunión en Florencia, las voces, una música en violín. Veinte años, un padre comerciante en café, Ugo, el hermano médico muerto, los cantos de la Divina Comedia aprendidos de memoria y recitados en la clase. Eso recuerda vagamente, pero no al muchacho pálido v cenceño que le fue presentado como José Carlos Mariátegui, il peruviano», y que le empezó a hablar en italiano, fácilmente a hablar en italiano, con soltura, con elegancia. Cómodamente empezaron a entenderse. Recuerda aún su voz suave y clara, sus ademanes, el corbatín. Tal vez, quién sabe, su salud y su gracia esperaban esa tristeza de sudamericano.

Era 1920, la primavera de 1920. La señora Anna dice que se quedó pensando en él. El, José Carlos, vivía en una pensión que daba a la Piazza della Signoría. Se había presentado como un escritor, un literato, signorina, muy interesado en la cultura italiana.

Pocas semanas después habría de producirse la reunión definitiva. Un tío de Anna tenía un lujoso restaurante en Nervi que se llamaba «II Piccolo Edén». Era un restaurante campestre de lujo, seguro que muy hermoso, flores, un acordeón sonando todo el tiempo. Hablaron, el flechazo entró bien. Anna recuerda el sonido del acordeón y un olor a flores.

Pero el tío estaba indignado. Ante las continuas visitas de José Carlos y viendo que la sobrina estaba decidida a lanzarse a la aventura del matrimonio, un día, no recuerda en qué momento, le dijo: «Ese sudamericano pálido, de aspecto enfermizo, hará muy desgraciada tu vida. Regresarás a Italia derrotada y cargada de hijos».

Se casaron en Florencia al poco tiempo.

Aquí en Lima, 1989 empieza a subir el calor. Los colores le brotan a la señora Anna. Cómo se le parece la mirada a la de su marido que cuelga en la pared. A pesar de la angustia, a pesar del tiempo, cómo se parecen sus miradas. De abajo viene un olor a lo- cro, a puré, a sopa de verduras. Cómo se parecen sus miradas.

Empezaron a mirar juntos en Florencia. Rápido vino Roma. Usted sabe señor que a José Carlos le hacía mucho daño el fró de la Italia septentrional, y le caía muy bien el de la Italia meridional. En Roma, pues, ahí se sentía muy bien.

Mientras el olor de la sopa de verduras sigue subiendo por la escalera, la señora Anna recuerda cómo le escribía poemas, José Carlos. Y cómo la enamoraba. Me está diciendo que la enamoraba como hombre y como peruano. Una mezcla de poemas y descripciones amorosas de la tierra, la gente, los furores de esa gente, Anna, mi gente, los peruanos, el Perú.

Le habló de su infancia triste, signada por la osteomielitis. La pierna izquierda, Anna. Anna le aconsejó que se hiciera examinar en Bologna en un famoso centro traumatológico. Pero él decía que se sentía muy bien en Roma y que, además, Anna, yo no soporto la máscara de cloroformo. He sufrido mucho con las exploraciones médicas, y no soporto la máscara de cloroformo, ni nada que me recuerda la enfermedad en Lima.

Anna lo acariciaba.

Los primeros días en Roma lo veía feliz. Fueron días felices, en verdad. José Carlos, su inteligencia, eran una luz. Le hablaba de sus ganas de regresar a Lima, de establecerse en el Perú ara iniciar su tarea de escritor y, sore todo, sus programas de lucha social. Así le dijo.

Se quedaron dos años en Roma. Lo recuerda celoso de su tiempo, escribiendo siempre, estudiando el marxismo.

Alguna vez José Carlos dijo que el amor de Anna le hizo ver claro muchas cosas, especialmente la lectura de algunos libros que antes consideraba sumamente densos, duros.

Vivían en la Vía della Scroffa, en unos altos. Anna, también, por su lado, empezó a ver claro. Juntos cruzaron ese proceso de sensibilización socialista. Lo hicieron al mismo ritmo y con gran entusiasmo. «Y pensar que antes de conocerlo no me interesaba nada de eso. Era conservadora, una chica católica… Conocerlo significó cortar con todas mis tradiciones. Me aproximé al pensamiento socialista».

En 1921 viajaron juntos al Congreso Socialista de Livorno, cita histórica donde se produciría la división de los socialistas reformistas con los comunistas. José Carlos asistió como corresponsal de «El Tiempo». La señora Anna recuerda lo impresionado que quedó con Antonio Gramsci. Recuerda también las voces, las discusiones, y José Carlos mirando todo. Setiembre de 1921. Se zanjaron las posiciones de los socialistas y los comunistas. Umberto Torracini, un senador, recordó en 1964 que le llamó la atención una persona simplemente conocida como ’il peruviano», por su fuerte personalidad y sólidos criterios.

En 1922, mayo de 1922 viajaron ala Conferencia Internacional económica de Génova. José Carlos trabajaba intensamente. Recibía un sueldo como agregado de prensa de la Legación del Perú en Italia que presidía Arturo Osores. Viene entonces un intenso tiempo de viajes. Alemania, fines del 22 y principios del 23. Luego Australia, Hungría. Checoslovaquia, Francia. Dijeron, Dasta.

El 20 de febrero de 1923 partieron a Lima de Le Havre en el barco «Negada». Anna llevaba en brazos a Sandro, su hijo mayor, y en el vientre a Sigfrido, el segundo.

Encinta llegó Anna al Callao. Vestía de blanco, la palidez. Habían sido 23 días de viaje. Anna no tenía miedo. Al lado de José Carlos nunca tuvo miedo a nada. Cuando se murió, sí, un poco, pero tuvo que echarle valor. Como hasta ahora.

No le gustó el Callao.

Vino un desfile de rostros y mirados. José Carlos, su José Carlos era llevado por un bosque de brazos y manos. No le gustó el Callao. José Carlos estaba muy excitado, muy contento. Llamaba a todos por su nombre. El primero que escuchó correspondía a un hombre aindiado, cetrino. Era ebanista y se llamaba Fausto Posada.

Vio las cosas chatas. ¿Dónde estaba el cielo azul que decía José Carlos? ¿Y a dónde el sol? No había cielo. No había sol. Sólo gentes pálidas bajo un colchón espeso de nubes. Se fueron a vivir al jirón Huanta, en los Barrios Altos. Los paisajes de Siena, de Firenze, de Nervi, trasplantados a unas calles húmedas, chatas, alargadas, y el desfile de gente pálida, cetrina que toda su vida habría de buscar, rodear, perseguir a su marido.

Del Jirón Huanta a la Quinta Heeren. Recuerda que se iban a pie hasta el Paseo Colón, donde ahora funciona el Museo de Arte ¿no señor?, y que antes se llamaba el Palacio de la Exposición. Ahí, en un sector cedido por la Municipalidad a la Federación de Estudiantes, funcionaba la Universidad Popular. Ahí habría de ver a su marido ante esa gente pálida y cetrina, por ella no sólo admirado, sino también amado.

Como hasta ahora.

La fatalidad, sin embargo, empezó a actuar.

José Carlos entró en crisis de salud. En la pierna sana había aparecido un tumor. Se revolcaba con fiebres de 40, 41, 42. Una mañana, al verlo tan mal, el doctor Gastañeta opinó que había que amputar inmediatamente la pierna. La señora Amalia de Mariátegui, madre de José Carlos, se opuso. Era muy católica. Le preocupaba la religión. Prefería un confesor.

La señora Anna intervino como tocada por un alfiler: «Yo soy su esposa, y la madre de sus dos hijos. Si la intervención es indispensable, proceda usted».

El sol de mediodía empieza a debilitarse aquí en Lima de 1989. La señora Anna ha guardado un largo silencio. Lo rompe: «Mi José Carlos despertó tranquilo, preguntando por mí. Pasaron varios días luego de la operación. Me decía sólo sentía un adormecimiento, algo así. Una mañana levantó la frazada y se vio sin la pierna derecha. Pegó un grito atroz. Nunca lo había visto así: su llanto, su desesperación. Mi vida está trunca, decía no sirvo para nada. Yo lo abrazaba, con toda mi ternura lo abrazaba. Besando, bebiendo sus lágrimas le dije, José Carlos, todo tiene arreglo. Vamos a viajar a ponerte una pierna ortopédica. Pero en ti, lo más valioso es tu cerebro, José Carlos y mientras tu cerebro esté intacto y en capacidad de producir ideas, todo lo demás es secundario, José Carlos adorado».

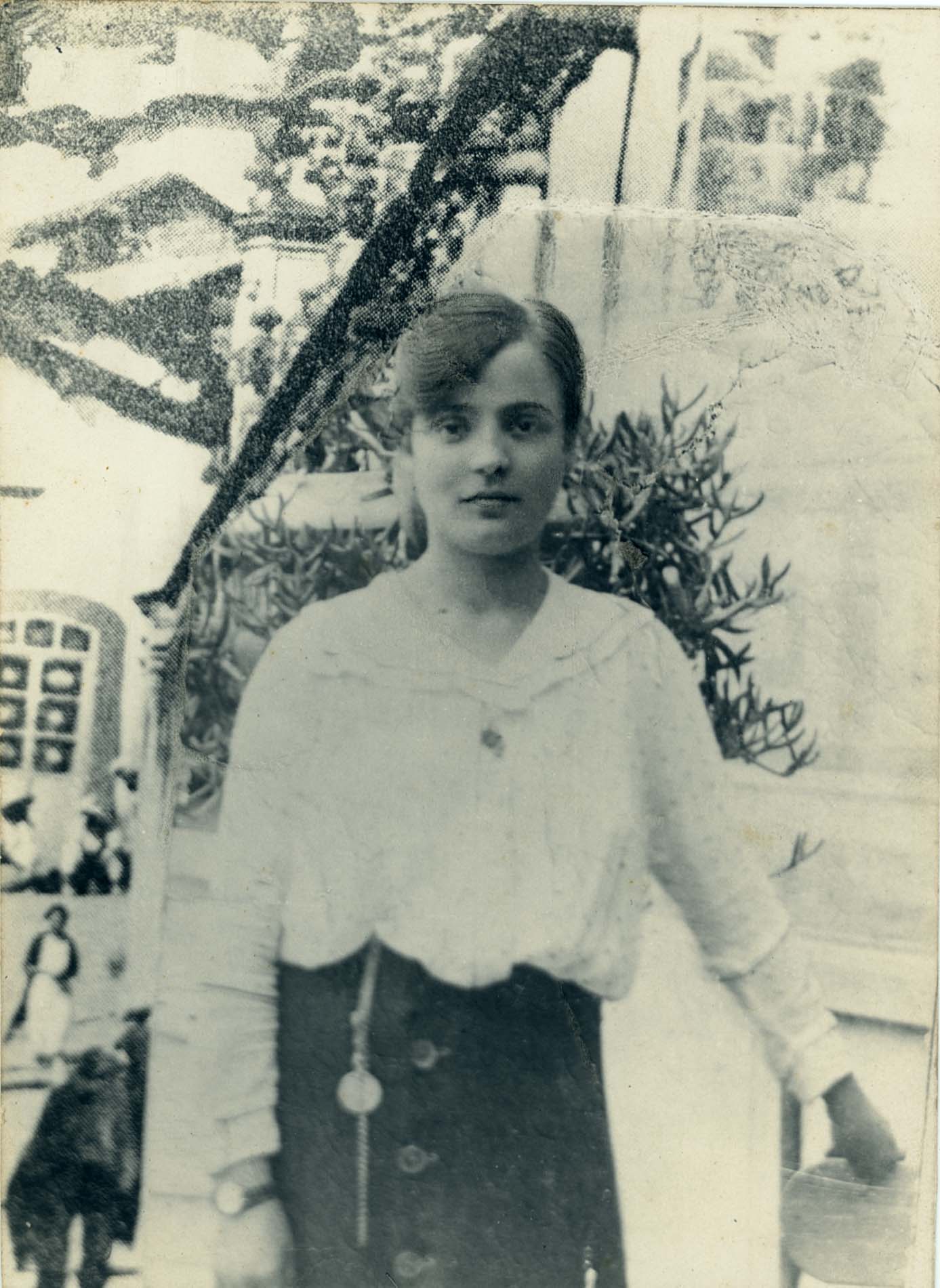

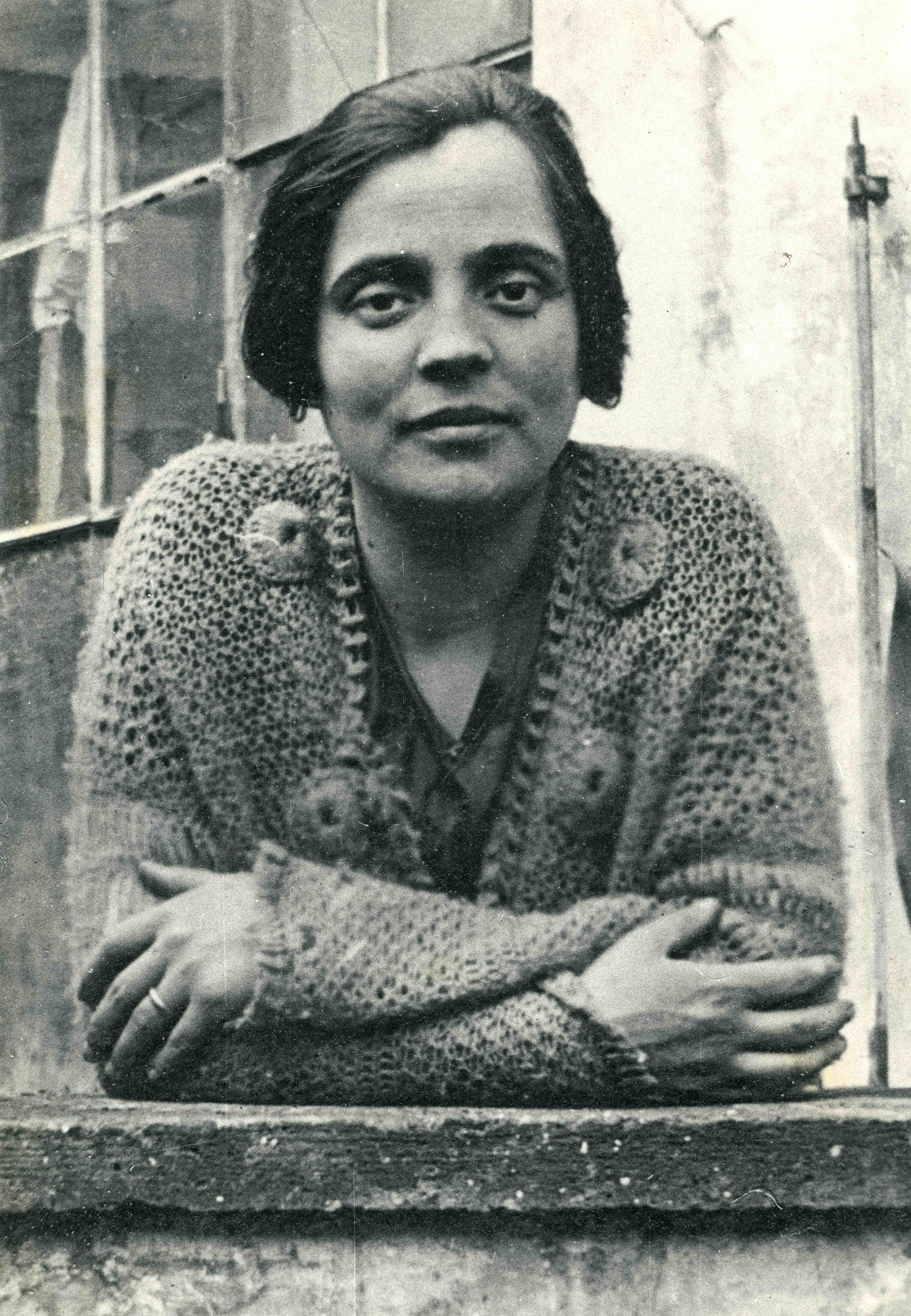

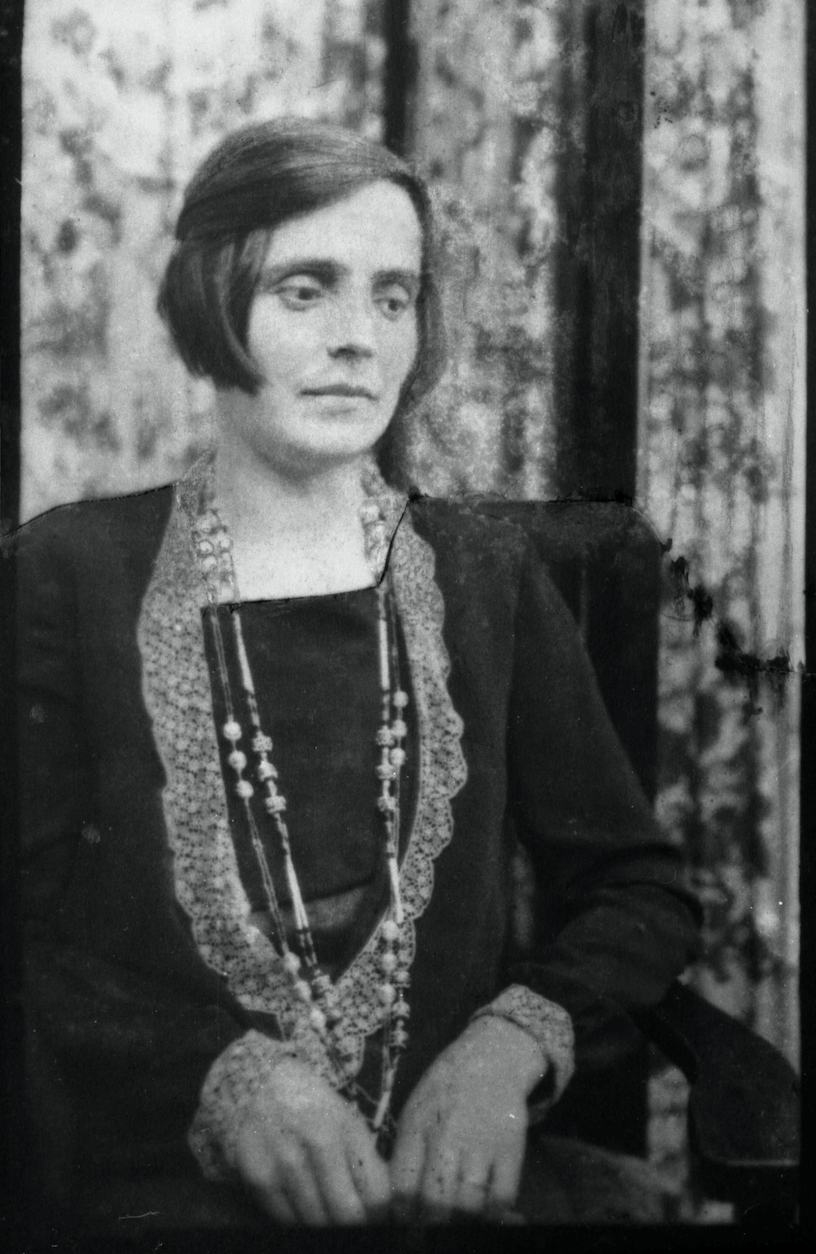

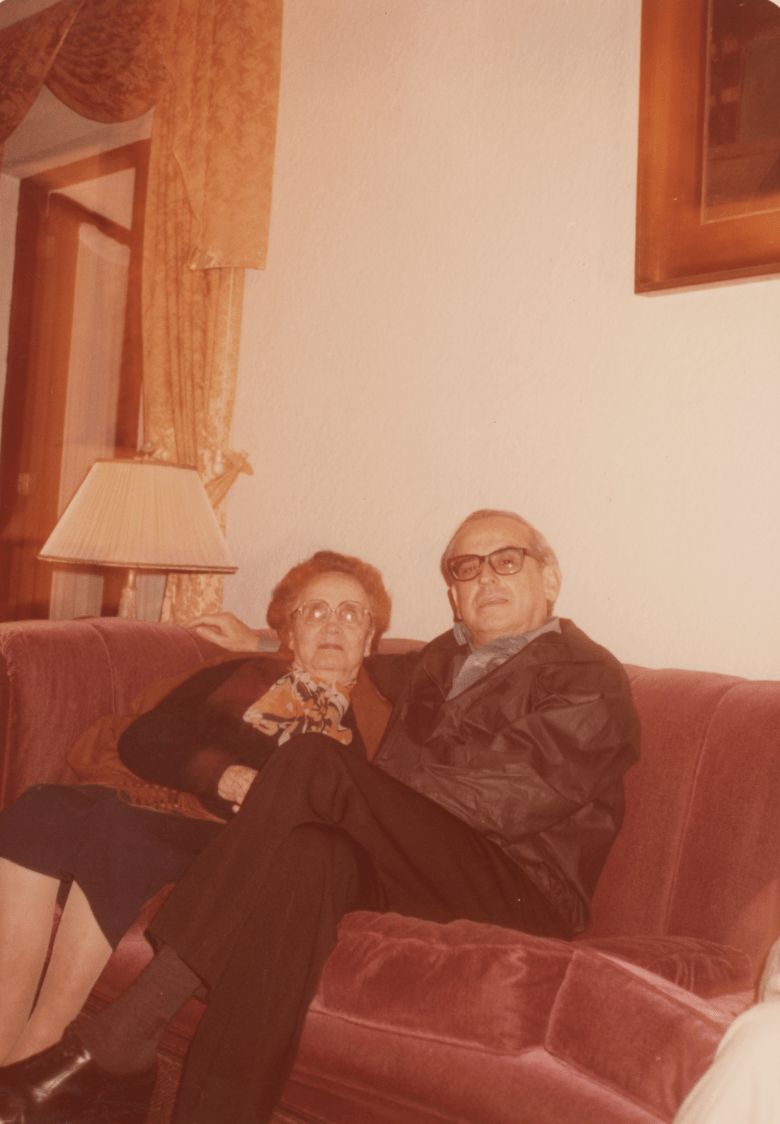

De izquierda a derecha: Anna soltera en Florencia, 1918; Anna de novia, 1920; Anna casada en Roma, 1922. La última, Anna viuda a fines de 1930.

Nunca más lo vería quebrado. Nunca más. Pasaron a vivir a la casa de Leuro, en Miraflores, donde cumplió una etapa de convalecencia que se compartió con una estancia en una clínica de Chosica. José Carlos volvió a su trabajo periodístico en «Mundial” y «Variedades». Su nombre crecía. De Leuro pasaron a la casa en el jirón Washington, donde se hacen más intensas sus relaciones con los políticos y los obreros. La señora Anna lo recuerda muy celoso de su tiempo, como un poseso ante la máquina, con los libros. Recibía a los obreros a partir de las seis de la tarde. Los políticos llegaban más temprano, los obreros más tarde. Con ellos se quedaba más tiempo, hablando de todo, en medio del silencio, antes de las preguntas y la discusión. Recuerda que una vez llegó Jorge del Prado a las tres de la tarde. José Carlos estaba ante la máquina y ni lo miró. Jorge del Prado siguió a su lado y como José Carlos sólo tenía vida para su trabajo, se fue. Cuando regresó a las seis de la tarde, luego que se retiró la ^ente, José Carlos le dijo:

Mire, compañero Jorge. Tengo el presentimiento de que mi vida va a ser corta. Por eso es que tengo que sacarle el mayor provecho al tiempo, para leer, escribir y crear para todos».

Del 16 al 30 se dieron los años más fecundos de José Carlos. En 1916 publica la revista «Amauta», y en 1928 el quincenario «Labor», que José Carlos quería ver convertido en diario para los trabajadores. La casa de Washington era pulcra, y José Carlos, como recuerda Basadre, atendía siempre muy acicalado, muy limpio. «¿Qué le gustaba. Le gustaba la comida italiana, conversar conmigo en italiano, y la música de Beethoven, en primer lugar Beethoven. Después Wagner, Schubert. Le enfurecía el incumplimiento de la. gente. Le repugnaba la mentira, las posturas acomodaticias, los comportamientos postizos, eso pues que caracteriza a la política criolla. Los chicos gateaban mientras él trabajaba».

La fatalidad no cesaba.

«A fines de marzo de 1930, José Carlos entró en crisis. Los dolores lo atormentaban. Se puso grave, grave, el 12 de abril…»

De la Clínica Villarán, la señora Anna no se separaba. Su mano sobre la cabeza de José Carlos. Cómo calmarle el dolor. Cómo, nunca más los gritos, el sudor sobre la frente. Su muchacho de 26 años de Florencia agonizaba ese 16 de abril de 1930. Habían empezado a mirar juntos. Diez años, no más, señor, pero qué diez años. No recuerda en qué momento lo vio con su corbatín, hablándole en italiano, y la música de acordeón, a lo lejos. Cuida a los chicos, le dijo, cuídate tú, y repitió varias veces, Anna, Sandro, Sigfrido, José Carlos, Javier, la revolución sólo se puede hacer en base de los grandes principios. Y luego dijo, muy claramente dijo, «Adiós, Anita». ■

(*) Publicado originalmente en Caretas, 2 de mayo de 1989.

En una entrevista exclusiva, Anna viuda de Mariátegui revela episodios inéditos y fundamentales de la vida de quien es considerado por muchos autores extranjeros como el más grande pensador político de América. En momentos en que la obra del ilustre socialista crece en importancia y actualidad, la imagen del Amauta cobra colores de vida en una charla que es un documento para la historia.

Por César Lévano

En 1920, en Florencia, en casa de la Condesa de Antici Mattei, José Carlos Mariátegui conoció a Anna Chiappe, el grande, el único amor de su vida. Ambos habían acudido por separado y sin conocerse al concierto de danzas que brindaba la “medio excéntrica” aristócrata. En algún momento, mientras vibraba un Estudio profundo de Chopin, las miradas del joven y la muchacha se cruzaron. “Él me impresionó mucho por su manera tan fina y distinguida” – nos dijo, hace unos días, 49 años después de aquel encuentro memorable, la ahora viuda de Mariátegui. “Parecía un noble. Y tenía unos ojos tan profundos”.

Por su parte, el joven peruano – 25 años esa noche – expresó su emoción en un poema en prosa publicado en 1926 en la diminuta revista “Poliedros”, que dirigía Armando Bazán. José Carlos y Anna eran ya esposos; habían recorrido juntos toda Italia, Alemania, Francia; tenían tres hijos; pero la llama del amor no había perdido intensidad ni fulgor.

“Renací, escribió, en tu carne cuatrocentista como la de la Primavera de Botticelli. Te elegí entre todas, porque te sentí la más diversa y la más distante. Estabas en mi destino. Eras el designio de Dios. Como un batel corsario, sin saberlo, buscaba para anclar la rada más serena. Yo era el principio de muerte; tú eras el principio de vida. Tuve el presentimiento de ti en la pintura ingenua del cuatrocientos. Empecé a amarte antes de conocerte, en un cuadro primitivo. Tu salud y tu gracia antigua esperaban mi tristeza de sudamericano pálido y cenceño. Tus rurales colores de doncella de Siena fueron mi primera fiesta. Y tu posesión tónica, bajo el cielo latino, enredó en mi alma una serpentina de alegría.

“Por ti, mi ensangrentado camino tiene tres auroras. Y ahora que estás un poco marchita, un poco pálida, sin tus antiguos colores de Madonna toscana, siento que la vida que te falta es la vida que me diste”.

Italia o la felicidad

Artemio Ocaña, el veterano escultor peruano que compartió muy de cerca la experiencia italiana de Mariátegui, recuerda que, de repente, tras viajar a Florencia, éste desapareció. Cuando volvió, ya estaba casado.

“Mariátegui se alejó de sus amigos”, comenta doña Anna. Ellos decían después: “¡Con razón había desaparecido!”.

En esa estación con su amada en Florencia, tiene que haber sido supremamente feliz. Entre el mar y los viñedos de la costa liguria, bajo las soleadas colinas toscanas cubiertas de olivos, ante la obra de los florentinos venerados (Dante, Machiavello, Bocaccio, Leonardo de Vinci, Miguel Ángel, Botticelli), su genio maduraba hacia aquel equilibrio de vida interior y naturaleza, de sensibilidad y mundo social, que iban a distinguirlo en la vida y en el libro. Florencia, urbe y democracia antigua, lógica y belleza, vitalidad y gracia. Una experiencia que fue una corona de laureles sobre su frente.

“No era de carácter melancólico. Ni cuando estaba enfermo”. Así nos dice doña Anna. Hay una gran sonrisa en su evocación. Y uno se ratifica en la convicción de que sólo un hombre feliz pueda luchar plenamente por la felicidad de los otros.

“Mariátegui, nos dijo Ocaña, vivió al principio en Vía Véneto 29, interno 4”. “A ese alojamiento, propiedad de Francesco Atunante, me llevó a mí”. “Cuando se casó, él y su esposa se fueron a vivir a Frascati, cerca de Roma, a una villa que era puros viñedos. Era una casa del Renacimiento, con pinturas murales del Dominicchino. Se pagaba por el alquiler 500 liras. Apenas cinco libras peruanas de la época”.

Por su parte, doña Anna recuerda: “De Florencia viajamos a Roma. Fuimos a vivir a Villa Pía. Arturo Osores la había alquilado como Legación del Perú. Era la casa en que había vivido la famosa actriz Francesca Bertini. Después marchamos a Frascati. Desde el comedor se veía el Palacio de Castelgandolfo, la residencia de verano del Papa”. En los planos, Frascati aparece a 21 kilómetros de la Ciudad Eterna; Castelgandolfo descuella a 25 kilómetros.

“Eran tiempos alegres. Él se iba a veces acompañando a Ocaña a la Escuela de Bellas Artes de Roma. Era cuando había modelos femeninos…”.

“Tenía tiempo para todo. En Roma no se perdía un buen concierto o espectáculo de ballet. Y le gustaba el circo. A veces, yo lo acompañaba al circo, aunque a mí no me gustaba”.

Como se sabe, el Amauta anunció una “Teoría del circo” que no se ha encontrado entre sus papeles. Debe de haberse perdido en alguna hoguera policial.

¿Cuándo comenzó, preguntamos, la formación marxista de Mariátegui?

Ella cree que fue precisamente en Italia. “Tenía una gran biblioteca. “El Capital” estaba en francés. Los documentos sobre la revolución rusa, en italiano”.

¿Es cierto que la familia del filósofo Benedetto Croce intercedió, como dice el italiano Antonio Melis, ante la familia de ella en favor del galán venido del lejano Perú?

– “Es cierto. El hecho es que una tía mía había sido novia de Croce. No se casaron porque mi familia, muy católica, no podía consentir un matrimonio con un liberal tan conocido”.

Los viajes

En uno de sus dos cortos escritos autobiográficos, Mariátegui dice que no pudo llegar a Rusia “porque mi mujer y mi hijo me lo impidieron”. “No es que yo me opusiera”, subraya ahora doña Anna. “Yo le dije: ‘mejor anda tú solo’. Yo estaba muy cansada con el bebé. Pero a él no le gustaba salir solo. Siempre le gustaba ir conmigo”.

“Era muy entusiasta”, recuerda. “Para mí, decía, la cosa más grande es cuando puedo coger una maleta e irme. A veces sin saber adónde”.

Y, sin embargo, aquella vez no quiso viajar porque su compañera no podía ir.

Pero viajaron bastante por otros contornos. Estuvieron juntos, por ejemplo, en el célebre Congreso de Liorna (Livorno, en italiano) en que el ala izquierda del socialismo fundó el comunismo. “Allí vimos a Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti. Con ambos conversaba amistosamente Mariátegui”.

También estuvieron en 1922, Génova, en la Conferencia Económica Europea que fue la primera reunión internacional a la que acudió una representación soviética. En “Defensa del Marxismo”, Mariátegui iba a escribir que ella marcaba el inicio de la coexistencia pacífica entre estados de sistema social distinto. “Allí, dice doña Anna, conversó con Chicherin, el jefe de la delegación rusa. Mariátegui estudió, cuando estuvimos en Berlín, el idioma alemán con una profesora alemana. Todos los días tenía una clase de inglés y de alemán. Pero también sabía algo de ruso. Con Chicherin se saludaban y despedían en ruso. Sus conversaciones las sostenían en francés”.

Mariátegui estuvo cuatro años y medio en Europa. De ellos, año y medio lo pasó en Alemania. El viaje fue hacia mayo o junio de 1922. “Durante ocho meses vivimos en la Postdammer Strasse” (en lo que es hoy Berlín Oriental). “Estuvimos luego en Praga, en Budapest, en Austria, navegando por el Danubio Azul”. En Alemania, como se sabe, Mariátegui entrevistó a Máximo Gorki.

Viajaron en seguida a París. Allí se entrevistaron con Romain Rolland y Henri Barbusse, que no regatearon, por escrito, su admiración al gran peruano. “Incluso, salimos con Barbusse a tomar el té”.

“Mariátegui —iba a escribir Barbusse— es la nueva luz de América. Un espécimen del nuevo hombre americano”.

¿Conoció Mariátegui a Pirandello? ¿A qué otros grandes de la literatura y las ideas frecuentaron en Italia?

“Conversó varias veces con Pirandello”, recuerda la dama. “También fue amigo de Piero Gobetti”. Se trata del escritor cuyos estudios respecto al “Risorgimento”, es decir, a la lucha por la unidad de Italia, tanto atrajeron al Amauta. “Croce lo quería mucho. Cuando iba José Carlos a su casa, lo presentaba diciendo: ‘éste es el hombre más grande del mundo’. Le tenía un gran afecto”.

Por su lado, Ocaña recuerda que Mariátegui fue amigo también de los líderes socialistas Filippo Turati, Antonio Grazidei y Nicola Bombacci. Tiene él bocetos al carbón del diplomático soviético Joffe, de Giordi Vassiliévich Chicherin, del francés Jean-Louis Barthou y de Lloyd George, el célebre político inglés. “Fue amigo de Pirandello”, nos dijo expresamente.

Una explicación

Para muchos biógrafos y estudiosos de Mariátegui, la obra de este autodidacto sin educación secundaria, de mala salud, que tuvo que ganarse la vida desde los 14 años de edad, que murió a los 35, tiene algo de milagro. En el breve arco de su vida caben una inmensidad de cultura, pensamiento y acción. Baste señalar estas creaciones: la revista «Amauta», los «7 Ensayos» y otros veinte libros, la Confederación General de Trabajadores y el Partido Socialista del Perú, cuyo nombre deseaba cambiar, antes de morir, por el de Comunista. Hace pocos años, escuchamos decir, en Lima, al estadunidense Carleton Beals que Mariátegui es «el más grande pensador político de América». El juicio se extiende ahora. Robert Paris en Francia, Manfred Kossok y Adelbert Dessau en Alemania Oriental, Antonio Melis en Italia, el profesor Albuquerque en Texas, Estados Unidos, sufragan el juicio.

Los días espléndidos de Italia explican una parte de la precoz madurez mariateguiana; pero no toda. Hay fuentes que se ocultan junto a la raíz de la infancia. Mariátegui se proclamó limeño toda su vida. En realidad, poco antes de su nacimiento, su madre, doña Amalia La Chira Vallejos, natural de la zona de Huacho, había viajado a Moquegua, por lo cual el alumbramiento se realizó en esa ciudad del Sur. En seguida, buena parte de sus primeros años transcurrieron en la suave campiña huachana. A los seis años tuvo una caída fatal. El resultado fue una baldadura y, lo más grave, un foco de ostiomielitis en una pierna. Sus familiares nos contaron que a los 6 años, más o menos, comenzó su madre a realizar continuos viajes de Huacho a Lima para hacerlo tratar. El esfuerzo era demasiado grande para una familia pobre. Entonces, se decidió internarlo. Estuvo cuatro años en la «Maison de Santé» u Hospital Francés.

Era éste, en esa época, un nosocomio exclusivo, reservado casi sólo para franceses, ingleses o alemanes pudientes avecindados en Lima. Dos eran los tipos de servicios: los unipersonales y los destinados a seis personas. En todo caso, no había allí enfermos menores de edad. Pues bien: el pequeño Mariátegui pasó sus años de internado junto con esos compañeros adultos, llenos de experiencia y que hablaban extraños, lejanos idiomas. Se sabe que al final se había convertido en intérprete de muchos de ellos.

¡He ahí una clave sicológica para la precoz madurez del Mariátegui temprano! He ahí por qué, entre otras cosas, cuando era un «alcanzarrejones» de La Prensa, que iba a la oficina cablegráfica a recoger los despachos noticiosos, podía traducir, en el trayecto, las noticias que venían en inglés de Europa, Asia, África o Norteamérica. Además, aquella soledad de años tiene que haberle entrenado para la gimnasia de la reflexión y para la firmeza de las certidumbres sin que importen los prejuicios y las supersticiones de la masa informe.

Otro factor, en el que no se ha insistido lo suficiente, es su contacto directo con las luchas sociales de comienzos de siglo en el Perú. “Cuando José Carlos fundó La Razón con César Falcón y Félix del Valle, nos recordó Ocaña, había mítines obreros que terminaban al pie del balcón del diario. Era en la esquina de Baquíjano con el Jirón Cuzco”. Eso fue, recalquemos, antes del viaje a Europa. Tal experiencia lo sensibilizó para la prédica socialista de Antonio Gramsci en “L’Ordine Nuovo” (“El nuevo orden”). En los días en que él se instalaba en Italia, en las páginas de esa célebre revista aparecían reflexiones sobre el papel de los obreros como actores principales de una revolución posible y de los campesinos como protagonistas de la acción prerrevolucionaria.

Mariátegui era hombre de pensamiento y de sensibilidad artística en todos los momentos. En la charla con su viuda, la imagen del hombre de espíritu aparece a cada paso. “En música tenía una cultura extraordinaria. Amaba sobre todo a Beethoven y Stravinski”, nos dice. “Con el Dr. Oten, un amigo suizo, se entregaban a verdaderas sesiones de música. El grupo de sus camaradas llegaba, y él estaba encerrado con Oten. A veces venía gente cargante, y él decía: ‘Ponte una sinfonía para que se vayan’…”.

Entre la gente que con mayor agrado recibía se contaban los artistas. José María Eguren era uno de sus adictos. Llegaba a veces a escribirle – ¡desde Barranco! – para anunciar que un resfrío le impedía devolver por el momento tal o cual libro. “Iba mucho también Percy Gibson. Otros que iban eran Martín Adán, José Diez Canseco, el filósofo Mariano Ibérico Rodríguez. Alguna vez acudieron también los doctores Honorio Delgado y Juan Francisco Valega”.

“El Rincón Rojo” era otra cosa. Era en realidad un seminario riguroso de estudios marxistas. Constituía el núcleo del Partido. Estaba formado, entre otros, por Hugo Pesce, Ricardo Martínez de la Torre, Avelino Navarro, Marcelo Sánchez, Luciano Castillo y, hasta cierto punto y por una temporada, Jorge Basadre.

Hombre de espíritu, Mariátegui era también hombre de empresa. Fundó la Editorial “Minerva” casi sin dinero. “Amauta” la empezó a publicar con tipos móviles. Sólo en 1929 le llegó el linotipo. Él mismo diagramaba la revista y la cuidaba en todos sus detalles. Los manuscritos revelan que dominaba la técnica tipográfica y sabía ordenar exactamente. “Igual, dice doña Anna, era con los clisés. Él me enviaba a los talleres con indicaciones precisas. Para que todo marchara bien, tenía tres teléfonos en casa: uno en el dormitorio, otro en la sala y otro en el comedor. Como los obreros querían mucho a José Carlos, iban hasta la casa a consultarle problemas de trabajo u otros”.

¿Era Ud., preguntamos, la que llevaba los artículos a Variedades y Mundial?

– “Sí. Primero él me decía: ‘Dile a Vegas García, el administrador, que voy a escribir sobre tal o cual tema. Que prepare las fotos’. Se ponía a escribir a las cinco o seis de la tarde, y a las ocho o nueve estaba listo el artículo que iba a salir al día siguiente”.

¿Cuál era el pago por cada artículo?

– “Veinte soles en Mundial y quince en Variedades. Cuando él estaba enfermo, Vegas García me decía: ‘Usted no sabe cuánto ha bajado la revista desde que no escribe’”.

Existen facetas todavía inéditas de este ser adamantino. Pocos saben, por ejemplo, que era buen dibujante. “A mí me dibujaba muy bien, cuenta la viuda. A veces, hasta pintaba a la doméstica con el bebé cargado”.

Hay otros aspectos inéditos que nunca se podrán recuperar. A su muerte, la policía acostumbró, una y otra vez, llevarse los cajones del escritorio del difunto. Cuando la señora Annita los rescataba, después de grandes pugnas, siempre faltaba algo.

¿Cómo era José Carlos con los niños?

– “Era muy cariñoso con ellos. Basta decirle que cuando estaba en casa, a cada momento preguntaba dónde estaban los chicos y qué hacían. Una vez, Carmen Saco le dijo: ‘Oiga, José Carlos, ¿no le molestan los niños?’ Él contestó: ‘No me molestan. Pueden estar sentados encima de la máquina, y a mí no me molestan’”.

Amador de la vida, luchador social, soldado de un combate diario con la muerte en sus últimos años, José Carlos fue desde su temprana edad ajeno y reacio a la bohemia. Federico More ha narrado cómo, mientras Abraham Valdelomar pedía ajenjo, él se limitaba a un helado de menta o un vaso de leche. Sólo esa austeridad, y la enorme conciencia de su misión en la historia, explica la inmensidad de su obra.

“Una vez – cuenta la señora Annita -, vinieron los soplones. En lugar de llevarse “El Capital” se estaban llevando una colección de Pirandello empastada en cuero… No lo dejaban trabajar”. Como se sabe, en los días anteriores a su muerte, él había estado preparando un viaje definitivo a Buenos Aires. Waldo Frank, desde Nueva York, Samuel Gluzberg, desde la capital argentina, lo animaban a quedarse allá. Los ataques de la dictadura de Leguía y los denuestos de la izquierda demagógica – Víctor Raúl incluido- le habían hecho acá la vida imposible. Sólo una sombra suave, una mano tierna, lo acompañaban en las horas del dolor más íntimo. Anna. El gran amor. Ella estuvo a su cabecera el día de su muerte. A su lado estaban también su madre, Artemio Ocaña, dos jóvenes judíos amigos y admiradores del Maestro. Después vinieron las muchedumbres más inmensas que se hayan reunido para unos funerales en Lima. Entre banderas rojas y versos de “La Internacional”, el pueblo sencillo, el pueblo amado por él, le dijo adiós. Para el pueblo, y también para Anna Chiappe, iba a comenzar una época triste y difícil. Ella, la mujer fuerte, tampoco iba a darse por vencida. Hasta hoy se le ve todos los días, puntualmente, detrás del mostrador de una librería trabajando. Es en la primera cuadra de la Avenida Larco de Miraflores, y todavía sigue las huellas del difunto imborrable. Las ediciones de las obras del Amauta tienen en ella una inspiradora. Siguen sonando en sus oídos, siendo verdad hermosa y profunda, las palabras aquellas: “La vida que te falta es la vida que me diste”.

(*) Publicado en Caretas N° 393, 14 de abril de 1969.

Por Javier Mariátegui

El Centenario de Anna Chiappe de Mariátegui fue recordado en la forma austera y silente que ella hubiera elegido. Siempre distante de la figuración, cuidaba mantener un “perfil bajo”, temerosa de que su relación con el Amauta ampliara y hasta magnificara su figura. Quizá por esta razón dejó sin escribir sus memorias, que alguna vez anunció al periodismo con el discreto título de Diez años al lado de José Carlos Mariátegui.

En 1936, Jorge Falcón reveló en una entrevista publicada en la revista Excelsior:

Llevo escritas algunas páginas sobre los últimos diez años de Mariátegui. Es el mejor legado que les puedo legar a mis hijos. Aún más, están escritas para ellos. Por eso es que nadie las conoce ni las conocerá nadie mientras yo viva. Son escritas con la intención de que los muchachos conozcan bien quién fue su padre; y ellos son los únicos que pueden publicarlas, si algún día así lo desean.

Conocedor de este proyecto, más de una vez reclamé a Anna estas páginas:

No tengo hábitos intelectuales, nunca escribiré esas memorias. Pero puedes hacerlo tú, en base a las conversaciones, a las revelaciones que te he hecho, a los fragmentos de diálogo que has grabado.

Anna Chiappe Iacomini nació en Lucca, el 26 de julio de 1898. Fueron sus padres Domenico Chiappe y Iacopa Iacomini. Don Domenico Chiappe era comerciante de café y por esta razón viajaba con frecuencia al Brasil. En Lucca, su tierra natal, hermosa ciudad toscana medioeval —una de las pocas que conservan sus murallas íntegras—, pasó Anna sus primeros años y cursó estudios elementales, que continuaron en Siena, de donde pasó a Florencia para los estudios de liceo. Anna tuvo una instrucción esmerada y frecuentó tempranamente a los clásicos italianos. Aún en sus años de persona mayor, recitaba íntegros cantos de la Commedia. Tenía una voz educada y, en soledad, para su personal disfrute, cantaba arias de óperas de Verdi, Puccini, Mascagni, Rossini, entre otras.

Hija única (tuvo un hermano mayor del primer matrimonio del padre), perdió a su madre doña Iacopa a los 12 años y a su padre a los 16, quedando desde entonces al cuidado de un tío paterno, quien fue consultado cuando, tras un decisivo encuentro florentino, Anna optó unirse en matrimonio con José Carlos Mariátegui, “sudamericano pálido y cenceño”. “Regresarás a Italia derrotada y cargada de hijos” vaticinó el tío, preocupado por el futuro de la joven confiada a su tutela. En esos tiempos enviudar era una forma de fracasar y en 1930 Anna, de regresar a su tierra, habría visto cumplido el pronóstico del tío.

¿Qué la hizo reparar en José Carlos en los primeros encuentros florentinos? “Había en José Carlos un atractivo especial, difamaba una fuerza espiritual que no había experimentado con las gentes de mi tiempo”, memoraba Anna. “Al afecto, a la ternura, que son sentimientos sencillos e inefables, se unió pronto una casi hipnótica relación de dependencia frente a un ser superior. La calidad de su pensamiento, su capacidad de análisis, su singular instinto crítico, todo ello unido a un sentido del humor de veras excepcional que no lo abandonó aun en los momentos más duros de su existencia. Recuerdo que en su gravedad extrema, más le preocupaba el estado de los demás que el propio: el sufrimiento mío, de su madre, de sus hijos”. “Sea cauto en lo que diga a los míos en relación al estado de mi salud”, rogaba a sus médicos. “Yo me siento mejor y estoy seguro de superar esta crisis y recuperar mis energías y mi entusiasmo de siempre”. Anna vivía contagiada de este sano optimismo, sin perder la visión realista de las cosas.

De no ser por los cuidados y, sobre todo, por la decisión de Anna, José Carlos no habría sobrevivido a la crisis de 1924. Salvó la vida con la pérdida de la pierna derecha, operación heroica realizada por el eminente cirujano profesor Guillermo Gastañeda, entonces Decano de la Facultad de Medicina, en el antiguo local del Hospital Italiano. Por prejuicios religiosos, su madre, Amalia La Chira, se oponía a la intervención. El catolicismo ultramontano de entonces rechazaba las operaciones mutilantes. Pero Anna, con energía, respondió al cirujano: “Soy su esposa y la madre de sus hijos: si no hay otra alternativa, proceda Ud. a la operación”. La convalecencia fue larga pero con el apoyo emocional de Anna el Amauta recuperó su vitalidad y su extraordinaria capacidad intelectual, reanudando con más energía sus tareas intelectuales y políticas. Después de una temporada en “Leuro”, zona de Miraflores algo distante del mar, José Carlos se instaló con su familia en la Casa de Washington en Lima, a mediados de 1925.

Limitado por la amputación, José Carlos tuvo que adaptarse a sus “mudadas condiciones físicas” y hacerse de “gustos sedentarios”. Hizo en Chosica una cura de helioterapia, en la Casa de Salud del Dr. Luis Pesce, con especial cuidado del muñón de amputación para favorecer, lo antes posible, la aplicación de una prótesis que le permitiera recuperar su movilidad. Ese fue uno de los principales motivos que lo hicieron pensar en viajar a la Argentina, a atenderse con calificados ortopedistas.

Aunque salía diariamente a pasear por los alrededores, el Bosque de Matamula, el Parque de la Exposición, permanecía la mayor parte del tiempo en la casa, leyendo, escribiendo, preparando sus publicaciones, recibiendo visitas a partir de las 6 p. m. en el ambiente grande de la sala donde estaba el célebre “Rincón Rojo”. Permanecer en casa permitía un control más cercano de su estado de salud. Anna podía dirigir la casa con el cuidado próximo de su esposo y de sus menores hijos. Le “filtraba” cualquier información enojosa y disponía el manejo de la economía.

Este obligado retiro favoreció la productividad de José Carlos Mariátegui. Fueron los “años cumbres” de su tarea intelectual. Desde esta casa se producía la revista Amauta (1926-1930) y el quincenario Labor (1928-1929).

Cuando se produjo el fallecimiento, en abril de 1930, Anna hizo acopio de sus reservas emocionales. ¡Es que nunca las perdió! Cuando los universitarios, escritores de vanguardia, dirigentes sindicales y los militantes políticos querían organizar el velatorio al estilo laico y proceder a retirar cruces y candelabros, Anna les conminó: “Este es el homenaje de su madre, mujer creyente, que tenemos que respetar. Pongan sus estandartes y banderolas sin retirar los signos de culto católico en que José Carlos se crió y que constituyen hoy la ofrenda de su madre, a quien veneraba”.

Desaparecido físicamente Mariátegui, Anna iba casi diariamente al cementerio, a su nicho del Cuartel “Santa Bárbara”, con luto cerrado que mantuvo por años. Recuerdo que, muy niño, a los 4 ó 5 años, hacía que la acompañara. Se entraba por la Puerta Primera del Presbítero Maestro. Cuando pasábamos por el pabellón laico, destinado principalmente a los suicidas o a los muertos sin credo confesional, Anna apretaba el paso, hasta llegar al triste y modesto Cuartel de “Santa Bárbara”.

Con la muerte de José Carlos, Anna Chiappe se impuso tres tareas esenciales: primero, la subsistencia en adecuado nivel de vida (salud, alimentación, educación, vivienda) de sus cuatro hijos que habían quedado en la orfandad; segundo, el mantenimiento viviente del recuerdo, ideario y emocionario, y la figura ejemplar del Amauta, su ethos superior; y tercero, la conservación de sus escritos y archivos para darlos a la estampa tan luego las condiciones lo permitieran, y darles gran difusión. Todo su proyecto personal quedaba relegado al cumplimiento de estas metas. En su larga vida pudo ver plasmados sus ideales.

Ya vivíamos en Barranco (1937) cuando se instaló sobre el nicho una sobria lápida en mármol negro y letras doradas que solo tenía inscritos el nombre (“José Carlos Mariátegui”) y las fechas de nacimiento y muerte. Destacaba sobre el resto de las lápidas, blancas, con signos de fe, decoración o frases alusivas a vínculos familiares. Veinticinco años después, esa lápida se extrajo con cuidado y se conserva en la bóveda del Mausoleo del Amauta, un túmulo granítico obra del escultor español Eduardo Gastelú Macho, en la Puerta Cuarta del Cementerio Presbítero Maestro.

Anna Chiappe reposa a su lado, como fue su deseo, en un sobrio mausoleo, desde que abandonó su envoltura corpórea, el 16 de junio de 1990. Estaba por cumplir los 92 años. No tenía ya “sus antiguos colores de Madonna toscana”. Había insuflado lo mejor de su vida al compañero amado: “la vida que te falta es la vida que me diste”.

Como saben los estudiosos del Amauta, su relación con el pensador italiano Piero Gobetti fue cercana e influyente. Quizá si las primeras traducciones de la obra del escritor turinés al español fueron las realizadas por José Carlos para su revista Amauta. Existe un paralelismo entre la vida y la obra de los dos ilustres pensadores, Gobetti y Mariátegui. Este sentía por aquel “una amorosa asonancia”, como lo señala en la definitoria introducción al “proceso de la literatura” de 7 ensayos. Este año de 1998 se conmemora “L`anno di Ada”, por el trigésimo aniversario de la partida de Ada Prospero Marchesini de Gobetti, la ejemplar viuda de Piero. La Ciudad de Turín y el Centro de Estudios Piero Gobetti han organizado sentidos recordatorios, a los que nos aunamos, en coincidencia calendaria con el centenario del nacimiento de Anna Chiappe viuda de Mariátegui.